Cara Irene, ho finito di leggere Apologia del futuro, quello che il domani può fare per noi, scritto dal mio amico Luca De Biase.

È un libro magnifico. Un viaggio colto e appassionato alla scoperta di ciò che cambia e di ciò che permane. Un viaggio militante tra la storia, le storie e i futuri. Sì, direi proprio così amica mia, militante.

Perché la ricerca di futuri possibili, plausibili, probabili, preferibili richiede dosi massicce di senso critico, di partecipazione attiva, di consapevolezza.

Perché nessun uomo è un’isola, come ha scritto John Donne nella Meditazione XVII del 1624.

Perché leggendo Apologia del futuro si capisce meglio in che senso, a quali condizioni e perché tiene ragione Pepe Mujica quando dice a Saúl Alvídrez che “l’essere umano può dare un senso e una direzione alla sua vita”, che “non bisogna aspettare di avere un mondo migliore ma bisogna lottare per un mondo migliore” e che “un mondo migliore è possibile”.

Perché “oggi è il primo giorno della nostra vita”, come ci racconta Luca all’inizio citando una maglietta made in Usa in voga negli anni ’60 del secolo breve.

Poi scopriremo che cosa ne pensa lui, ma per me Luca De Biase ha scritto il suo libro di una vita, quello che “nun se passa annanz”, non si passa avanti, come avrebbe detto la più stupenda contadina che io abbia mai conosciuto, mia madre.

In realtà nel suo significato più appropriato debbo questa bella espressione al filosofo Salvatore Veca, che l’aveva usata nel corso di una delle nostre indimenticabili passeggiate serali lungo via Caracciolo, tra il sole che declinava dietro la collina di Posillipo e il pensiero delle prelibatezze che avremmo assaggiato da lì a poco da Antonio Tubelli che, con il fratello Lucio, aveva materializzato un sogno e lo aveva chiamato “Il pozzo”.

Era il 1996, a febbraio dell’anno successivo sarebbe uscita la prima edizione de L’Incertezza, e mentre mi parlava di verità, di giustizia e di identità con la stessa familiarità con cui io potevo parlare della mia famiglia o dell’ultima partita della mia squadra del cuore, Veca lo definì il suo libro di una vita, poi quando l’ho letto ho capito meglio perché, e quando ho scritto Il lavoro ben fatto con mio figlio Luca ancora di più.

Non lo so se il libro di una vita è quello più bello, più importante o più qualunque altra cosa, forse sì ma magari anche no, alla fine chi studia e scrive, come chi lavora con la pelle, il ferro, il muro o il legno (e qui faccio fatica a non ricordare mio padre e mastro Antonio Zambrano) non si ferma mai; più probabilmente, il libro di una vita è quello in cui più di ogni altra volta riesci a portarci dentro quello che sei, quello che sei stato, quello che per te è veramente importante, quello che sarai. Sì, forse il libro di una vita è un po’ il messaggio nella bottiglia, quello che speri ti sopravviva, che pensi di lasciare a coloro che verranno.

Sai cosa ho pensato quando sono arrivato a pagina 308 e ho chiuso il libro? Che senza Leone, il suo terzo figlio, Luca non avrebbe potuto scrivere un libro così bello. La testa e le mani ti sostengono fino a un certo punto, alla fine è sempre il cuore che fa la differenza, penso che anche per questo noi sistemi biologici non dobbiamo temere i sistemi artificiali, perché loro il cuore non ce l’hanno. Del resto hai mai sentito dire “buttare la testa, o anche le mani, oltre l’ostacolo?”. Io no. Alla fine è il cuore che ti dice che avere un figlio di 8 anni quando tu nei hai 68 è un dono immenso, la testa ci arriva dopo. Non è una cosa da poco, perché, come abbiamo imparato da Marcel Mauss, i doni non prevedono transazioni economiche, non possono essere saldati, donare significa dare, ricevere e ricambiare fino all’infinito e oltre. Ecco, a me il libro di Luca ha raccontato anche questa voglia di ricambiare, questo desiderio di dare una mano a immaginare e disegnare futuri possibili, plausibili, probabili, preferibili per Leone e per tutte le bambine e i bambini del mondo.

Cara Irene, le ultime 4 pagine del libro di Luca si intitolano “le parole sono importanti”. Mammà come mi ci ritrovo in questo titolo. L’ho scritto nello spazietto di ricerca del mio blog e con la prima schermata sono venuti fuori quattro articoli, quando hai tempo avrei piacere che leggessi Parliamo co ‘e pparole juste ca si no m’imbroglio, parliamo con le parole giuste altrimenti faccio confusione. Detto questo, aggiungo che in Apologia del Futuro le parole importanti, quelle che Wittgenstein chiama i muri maestri che reggono l’intera casa, sono veramente tante, è impossibile darne conto, forse non ha neanche senso, sto scrivendo per farti leggere il libro non questa mia appassionata e improbabile recensione.

Una cosa però la potevo fare e l’ho fatta, scegliere due parole due e ritornarci su. Ho scelto “processo” e “approccio”. Due parole e una caratteristica in comune, vengono prima delle altre anche se non sono più importanti delle altre, stanno semplicemente più sopra, a un livello “meta” come direbbero certe mie amiche, e amici, dotti e sapienti, come le chiamava mio fratello Gaetano quando stava ancora da queste parti.

Processo. A pagina 271, dopo aver citato Erin McKenna (“non lavoriamo per arrivare a una situazione finale che di fatto non esiste: piuttosto cerchiamo e sperimentiamo una molteplicità di situazioni future che in effetti sono possibili”) e Carl DiSalvo (“il design e la democrazia, in questo senso, sono discipline orientate al processo”), Luca scrive: “Alla fine, il processo è la visione. Alla fine, la cura quotidiana della dimensione civica è il risultato del progetto. Il punto di arrivo non è una soluzione cristallizzata, pensata in anticipo e imposta alla storia, costi quel che costi. È piuttosto la creazione di un processo democratico, interdisciplinare, consapevole della complessità della storia, orientato all’esplorazione dei futuri possibili, capace di abilitare le persone e le comunità nell’identificazione di nuove domande e nell’ideazione di nuove soluzioni, con l’idea che il percorso sperimentale coincide con la visione finale. E da questa consapevolezza tornare indietro per comprendere che cosa fare per arrivarci.” La pagina finisce così: “In questa sintesi di storia, ricerca sui futuri e design si scopre lo scopo non è soltanto quello di arrivare a una soluzione, ma anche quello di proporre i propblemi giusti. E la frase attribuita a Pablo Picasso resta in proposito memorabile: I computer sono macchine inutili. Si limitano a dare risposte.”

Ora se io fossi Peppino De Filippo e tu Totò, cara Irene, potrei dire “E ho detto tutto” e procedere oltre senza pensiero. Invece c’è una cosa ancora che ti voglio dire, galeotto fu anhe in questo caso Salvatore Veca, che in un’altra occasione, era il 1998 credo, mi disse, più o meno, “se ci pensi Vincenzo, risolvere un problema è prima di tutto semplicemente il modo per creare il problema successivo”. Pare che funzioni proprio così amica mia, i problemi sono come gli esami, non finisco mai.

Secondo me è per questo che il processo è tutto. È per questo che non ha senso portare pesci ma bisogna che ciascuno impari a pescare. È per questo che quando dico che insegno a pensare non faccio il ciuccio (l’asino) presuntuoso ma sottolineo l’importanza di imparare sempre, di usare con maestria i ferri del mestiere, di pensare e fare con la propria testa.

Approccio. Parola importante connessa nel libro ad altre parole importanti come olistico, interdisciplinare, aperto, democratico, consapevole e così via discorrendo. Scusami se ritorno sull’importanza delle parole e del modo in cui le usiamo, ma mi sembra necessario, perché le parole più sono importanti e più sono delicate, più sono delicate e più pretendono di essere usate nella maniera giusta, per ciò per cui esse stanno.

Potrei ricordare con Derrida la differenza tra “comprendere” e “giustificare”, ma sacrifico l’autorevolezza per fare un esempio che mi sta molto a cuore, si riferisce alla differenza tra approccio e risultato e ha parecchio a che fare anche con le cose che ci siamo appena detti sul processo.

Dal punto di vista dell’approccio, se affermo che sto scrivendo con l’intento di scrivere la più bella recensione di un libro che sia mai stata scritta penso sia difficile contraddirmi. Perché dovrei accontentarmi di scrivere non dico la milionesima, ma anche la seconda o la terza? E naturalmente vale lo stesso se pitturo una parete, se costruisco uno sgabello di ferro o un armadio di legno.

Dal punto di vista del risultato sarei invece un matto a sostenere una cosa del genere, perché dopo che ho scritto la recensione, pitturato il muro, costruito lo sgabello o l’armadio potrei scoprire di essere non solo il milionesimo ma anche molto più in là. Il punto però è che questo riguarda il risultato non l’approccio, alla voce approccio non vedo altra possibilità che cercare di essere il migliore.

Come sai la differenza è importante per molte ragioni amica mia, non ultimo il fatto che l’approccio influenza il risultato, lo cambia in meglio, come possiamo verificare ogni volta che un lavoro lo prendiamo di faccia, cioè con rigore, impegno, rispetto di sé e degli altri, partecipazione, piuttosto che portarlo avanti a meglio a meglio, così tanto per farlo, aspettando che passi la giornata.

È l’approccio che fa la differenza. Strano ma vero, se ognuno fa bene quello che deve fare, qualunque cosa debba fare, funziona tutto. Basta domandarsi cosa succede in una scuola dove il preside, le/gli insegnanti, le/i bidelle/i, le famiglie, le/i ragazze/i, le istituzioni fanno bene quello che devono fare e la risposta viene da sé. E lo stesso vale per il reparto d’ospedale, la famiglia, l’associazione, la comunità.

Se dunque è vero che i problemi non si risolvono una volta e per sempre, è altrettanto vero che l’approccio, il processo, il metodo ci permettono di affrontarli in modo tale da moltiplicare la nostra capacità di determinare i nostri futuri possibili, plausibili, probabili, preferibili in maniera consapevole.

Ancora due cose, forse tre, prima di salutarti.

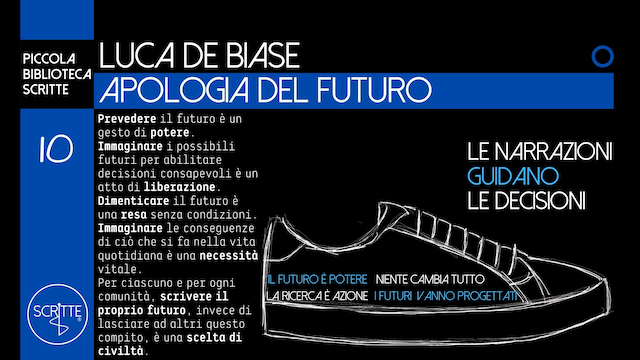

La prima ci porta ai titoli delle undici certezze sul futuro, li trovi insieme ad alcune illuminanti righe di commento all’inizio del libro, precisamente alle pagine 9 e 10. Spero di incuriosirti, sono sicuro che ci pensi su, comunque eccoli:

1. Il futuro è potere.

2. Tra i futuri c’è scelta.

3. Niente cambia tutto.

4. La ricerca è azione.

5. Ricordati di criticare le fonti.

6. Le narrazioni guidano le decisioni.

7. Ai confini del paradigma.

8. Esiste un’ecologia dei media.

9.La condizione post-contemporanea.

10. I futuri vanno progettati.

11. Evolution rules.

La seconda cosa riguarda i 10 libri che avevo scelto per la Piccola Biblioteca Scritte, li ho definiti i 10 libri che mi hanno cambiato la vita, il mio problema è che adesso ne devo togliere uno per inserire questo di Luca.

Come dici? Non posso semplicemente aggiungerlo e farli diventare 11? No, non posso. Se diventano 11 possono diventare anche 20, 50 0 100. Anche questa è una piccola ma ineludibile questione di metodo, di processo, di approccio, di metodo: 10 sono e 10 devono restare, entro domani faccio il cambio, non è facile e voglio pensarci bene, ma lo faccio convinto. È da un po’ di anni che il mio personale lavoro ben fatto, il mio quotidiano approccio a fare bene quello che devo fare, era disconnesso dalla speranza. Sì, ero convinto che come umani non ce l’avremmo fatto. Dopo aver letto il libro di Luca mi è venuto il dubbio, ed è un cambiamento importante assai, perché con il dubbio è tornata la speranza, e la speranza può essere alimentata, già a partire dalla rilettura del libro e dai percorsi di lavoro e di approfondimento che può ispirare.

La terza cosa sono stato indeciso fino all’ultimo se raccontartela, per questo prima avevo scritto “forse tre”. È probabile che sia troppo presto, perché non sono sicuro di portarla in porto e perché mi piace di più quando una cosa prima la faccio e poi la dico. In ogni caso, dato che sono qui, ti dico che questa parte della storia ha inizio per genio e per caso qualche settimana fa quando ho parlato con mio figlio Luca della possibilità di aggiungere un nuovo capitolo a Il lavoro ben fatto.

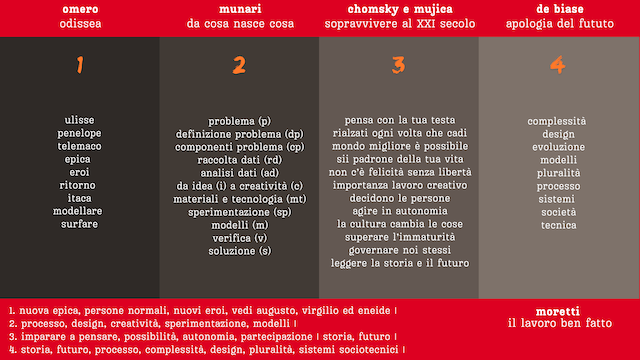

Avevo letto da poco Sopravvivere al XXI Secolo, il libro di Chomsky, Mujica e Alvidrez che ho citato anche qui, e stavo finendo l’Odissea nella splendida versione di Samuel Butler con la traduzione di Daniel Russo, le illustrazioni di Calpurni e il bellissimo “Canto di Penelope” di Margaret Atwood. Qualche giorno ancora e mi sono divorato Da cosa nasce cosa, di Bruno Munari, imparando tra diverse altre cose in che senso e perché siamo designer anche quando non lo sappiamo. Infine è arrivato Luca con il suo Apologia del futuro e a quel punto mi sono sentito come Marty McFly quando scopre che Doc non solo ha costruito una macchina del tempo ma che la macchina funziona. Per farla breve sto cercando di connettere attraverso parole e concetti chiave questi 4 libri con Il lavoro ben fatto, insomma di individuare dei punti di intersezione, e da lì partire per scrivere il nuovo capitolo. Ti ripeto che il lavoro è insufficiente e incompleto, ma comunque condivido uno screenshot di quello che ho fatto fin qui, come dicono Jepis e Luca viviamo in versione beta permanente, sfruculiando ancora un poco Picasso potremmo dire che anche se non assomiglia ancora a quello che intendo fare, gli assomiglierà.

Ecco, con questo direi che è davvero tutto cara Irene, ti consiglio di leggere il libro, e poi magari di scriverne nei commenti, direttamente qui, sui social o dove di pare, l’importante è che mi aiuti a passare parola. Come si dice da queste parti una noce nel sacco non fa rumore, perciò suggerisco di darci da fare.

POST SCRIPTUM

Cara Irene, come ti avevo preannunciato ho inserito il libro di Luca nella Piccola Biblioteca Scritte che comprende i miei 10 libri di una vita. Se dovessi decidere di farmi fare le scarpe Scritte, le quattro frasi in piccolo andranno come wall sui quattro lati delle due scarpe e la frase scritta in grande sulle due punte. Un caro saluto.

CREDITS

Gazie per la foto di copertina ad Annamaria Fasano.

Il disegno di Graziano Origa è tratto dal blog di Luca De Biase.