Caro Diario, è da un po’ che corteggio il mio amico Pasquale Raicaldo, giornalista, autore, narratore, cultore della bellezza e del lavoro ben fatto, e sono contento assai di averlo convinto a condividere con te i suoi racconti. Buona lettura.

![]()

L’ULTIMO RACCONTO

23 Ottobre 2023

LE STORIE DEGLI ALBERI E DI CHI SE NE PRENDE CURA

Pasquale Raicaldo

Caro Vincenzo,

credo che uno dei problemi che affligge la contemporaneità sia l’incapacità di prenderci cura di ciò che ci circonda. Siamo sempre più superficiali, e neanche i continui allarmi sulle conseguenze del nostro impatto sul pianeta sembrano realmente indurci a un cambio di paradigma. Non lo ha fatto neanche il Covid: ci eravamo illusi di uscirne migliori, e invece eccoci qui, dilaniati dalle guerre, alle prese con squilibri e odio.

Anche per questo voglio raccontarti, oggi, una storia dai contorni romantici che arriva da Napoli: qui, in una città che ha superfici verdi molto ridotte (e non sempre valorizzate), gli alberi inizieranno a raccontarsi grazie alla tecnologia. Lo faranno rivelando a chi li interroghi autentiche storie di amore, dando traccia di un interesse crescente delle persone per la natura.

Si chiama “’A rareca rarechea” (letteralmente, “la radice si radica”) una delle iniziative inserita all’interno della cornice di EDI Global Forum, l’evento internazionale di Fondazione Morra Greco che, dal 24 al 27 ottobre, riunisce a Napoli 90 musei da tutto il mondo (tra i quali MoMA, Victoria & Albert, Stedelijk), in rappresentanza di 30 Paesi e di tutti e 5 i continenti.

Il progetto parte dalla mappatura, da parte di un gruppo di studenti universitari, di alcuni alberi della città di Napoli – in particolare delle specie Eucalipto e Ficus Benjamin – curati spontaneamente da comuni cittadini tra cui i pazienti del Distretto 24 di Salute Mentale dell’Asl Napoli 1: tra alberi e persone è nata così una vera e propria relazione, tradotta nell’installazione di anelli di bronzo, realizzati con un materiale a base di cellulosa batterica dal laboratorio dell’azienda Knowledge for Business, che saranno indossati dagli alberi, per suggellare una sorta “fidanzamento”.

Inquadrati attraverso un QR Code e un’app gratuita, Arti Vive, gli alberi saranno in grado così di restituire a chiunque li osservi le storie di cura che sottendono, offrendo, al contempo, dati sul loro stato di salute, sulla specie e sull’età, lanciando al mondo un messaggio fondamentale sulla necessità della tutela del verde pubblico urbano, il cui ruolo è oggi più che mai indispensabile per combattere il climate change.

Il progetto nasce da una collaborazione tra Francesca Cocco, project manager di EDI Global Forum, Carla Langella, docente del corso di Design per la Comunità dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, e l’artista Antonella Raio, ispiratrice dell’iniziativa con il suo Guardiani 21.

L’obiettivo è quello di interpretare uno dei temi principali che saranno discussi durante il Forum, ovvero come l’arte può impegnarsi per porre la natura al centro della sua espressione.

Due le azioni previste: il 18 ottobre sono stati sistemati gli anelli sui primi 5 alberi, a via Foria, via Benedetto Croce, al Poliambulatorio dell’ASL NA1 in Corso Vittorio Emanuele, 690, nell’ambito di SmArtLab, un piano di attività tra l’Asl NA1 e il centro Embodied Education del Suor Orsola Benincasa.

Il 27 ottobre, a chiusura di EDI Global Forum, si terrà a partire dalle 11.00 un’azione performativa dall’alto valore simbolico curata dall’artista Antonella Raio presso il Vivaio Calvanese, luogo storico di Napoli in via Foria: un albero, un cedro di 8 metri caduto al suolo tre anni fa per il forte vento, sarà rimesso in verticale grazie a un’azione civica collettiva, coordinata da Raio stessa. Tra gli altri partner dell’iniziativa, la Fal (falegnameria autonoma e liberale) e la scuola Cpia Napoli provincia 1.

Sostenibilità e cultura sono, del resto, tra i temi di di EDI Global Forum: nell’ambito dell’azione “Responding to the Climate Crisis esperti italiani e internazionali andranno ad indagare diversi aspetti legati al tema della sostenibilità nel comparto culturale, con una particolare attenzione alla relazione tra cultura e natura e all’impatto della produzione culturale sull’ambiente, rimarcando la necessità di porre la sostenibilità al centro dei processi decisionali.

Tra gli appuntamenti speciali, i talk ispirazionali che costellano le giornate di lavoro presentando innovative visioni sullo scenario culturale del presente e del futuro. Tra gli speaker, tutti da ascoltare con interesse: Peggy Brandon, Direttore del National Slavery Museum di Amsterdam; Brad Irwin, Head of Global Engagement del Natural History Museum di Londra; Martin Kersels, artista performativo americano; Massimiliano Nicolini, punto di riferimento internazionale sul Metaverso; Jeffrey Schnapp, guru di Harvard delle digital humanities; Bruno Siciliano, esperto di robotica a livello mondiale; Tin & Ed, artisti digitali australiani.

Ulteriori dettagli e il programma completo sono disponibili sulla piattaforma dedicata all’evento e sul sito della Fondazione Morra Greco.

I RACCONTI PRECEDENTI

25 Febbraio 2021

L’INCANTESIMO DEI VOLTI COPERTI

Pasquale Raicaldo

Accadde tutto da un momento all’altro, quando sparirono i lunghi baffi del pescatore Ettore e il labbro pronunciato di Angela, la salumiera lenta e cortese dell’affollata bottega dirimpetto alla chiesa, e così il naso aquilino di Manlio, il taciturno gioielliere.

Persino il sorriso a trentadue denti di Elìa, il postino in bicicletta perennemente affannato, si ritrovò, senza preavviso, imprigionato.

Fu allora che tutti i bambini del borgo iniziarono a chiedersi di quello strano incantesimo che aveva imposto quello strano fazzoletto con l’elastico a tutti i cittadini, lasciando liberi solo zigomi e occhi. Sapevano che non sarebbe stato per sempre, come accade per tutti gli incantesimi. Talvolta c’è bisogno di eroi, perché tutto torni alla normalità. Ma stavolta, stavolta come sarebbe potuto tornare tutto alla normalità?

Si ritrovarono, così, in piazza. Senza potersi abbracciare e a distanza l’uno dall’altro: Anna e Lucio, che non si vedevano da settimane, avrebbero voluto tenersi per mano. Ma non lo fecero. Parlarono, tra di loro, di perché tutti dovessero portare quel pezzo di stoffa che copriva smorfie e sorrisi, ma anche il naso di Manlio e il labbro della salumiera Angela.

“Io quasi non ci respiro, soprattutto se vado in bicicletta”, lamentò imbronciato Enrico. “Ma ci proteggono da quelle goccioline che respirando, soffiando, starnutendo, gridando passerebbero di bocca in bocca”, disse perentorio Achille. E realizzarono, tutti insieme, che per spezzare l’incantesimo avrebbero dovuto indossarle. Non c’era bisogno di eroi: poteva bastare rispettare le regole.

Così perché tutto apparisse meno buffo e inusuale impararono, per gioco, a soffermarsi sugli occhi. Scoprirono – chi l’avrebbe detto? – che gli occhi raccontavano anche da soli gioia e tristezza, ansia e coraggio, trepidazione e perplessità, indecisione e speranza e che, anche senza scorgerli, i baffi di Ettore erano lì, forse più lunghi o forse più corti, chissà, bisognava usare la fantasia.

Fu un tempo strano e diverso, che i bambini del borgo impararono ad affrontare stuzzicando la curiosità per ciò che lo strano fazzoletto con l’elastico nascondeva, a volte anche in maniera irriverente. Gilda immaginò per esempio che la signora che abitava vicino al cimitero sperimentasse ogni giorno un colore di rossetto differente, dall’indaco all’arancione: poteva sperimentare senza nessuno che osservasse le sue stravaganze. Luigi immaginava nasi improbabili nascosti sotto le mascherine celesti dei passanti: iniziò pensando che il tizio con il cappotto grigio ce l’avesse a patata, ma di lì a poco attribuì a Tizio e Caio nasi a forma di elica o di trapezio, persino di conchiglia, come nel caso del signore con la valigetta, mai visto prima, che attraversava avanti e indietro via Roma, interrogando l’orologio ad ogni piè sospinto.

Elena, invece, cominciò addirittura a credere che le mascherine avrebbero finito con il cucirsi ai musi delle persone, diventandone una estensione, e ci si sarebbe dimenticati di cos’era una bocca o quanto profonde fossero quelle fossette che si formavano sulla guancia di mamma, quando papà le diceva qualcosa di divertente.

Questo pensavano, i bambini del borgo, e se lo confidavano, incuriositi e affascinati, anche un po’ impauriti. Così, il giorno in cui l’incantesimo si spezzò – e accadde all’improvviso, ché le cose belle avvengono spesso così, senza preavviso – corsero tutti all’impazzata da Ettore, neanche si fossero dati appuntamento, per rivedere quei baffi lunghi e arricciati che erano stati sempre lì, ché certe cose non cambiano mai, ché a volte basta solo avere pazienza, ché non c’è cosa più straordinaria – sentenziò Achille – della normalità.

Pasquale Raicaldo

17 Aprile 2021

SONO ISOLANO, REO CONFESSO

Pasquale Raicaldo

Caro Vincenzo, in questi tempi balordi che stiamo vivendo – e nei quali leggerti resta piacevole e stimolante evasione – mi sono ritrovato, tutto a un tratto, a dover confessare nottetempo a un onirico tribunale, al cospetto di un paffuto giudice dal piglio autoritario e sotto lo sguardo accusatorio di una folta e indistinta platea di uomini e donne ululanti – oggi li definiremmo “haters” – il mio peccato originale: sì, sono isolano.

E dunque, sosteneva la pubblica accusa, costui – chissà perché si usa sempre questo pronome, quando tira una brutta aria – è maliziosamente proteso verso una vaccinazione prioritaria al Covid che non gli spetta, eggià che non gli spetta.

Nel mio sogno, i cui contorni vanno fortunatamente già sbiadendo, c’era chi urlava: “È già una fortuna vivere su un’isola, perché dovrebbe vaccinarsi prima di me, che ho 68 anni e vivo a Cinisello Balsamo?”.

Caro Vincenzo, devi credermi: assediato da diti indici puntati con risoluta cattiveria, ho iniziato a balbettare impacciato, provando a dire qualcosa su cosa significhi vivere su un’isola d’inverno, sulle strutture sanitarie diverse dalla terraferma, sul disagio del mare grosso.

E invece la mia lingua tutto a un tratto impastata mi rendeva patetico condannandomi, questo lo ricordo con nitidezza, all’espiazione delle mie colpe, quasi un contrappasso dantesco: avrei vissuto eternamente senza mare, e ciò mi sembrò pena capitale assai più crudele della negazione della priorità vaccinale da isolano.

Al risveglio, caro Vincenzo, mi sono detto che avrei dovuto raccontarti tutto, e perdonami se disattendo il nostro accordo: questo, tecnicamente, non è un racconto.

E di questo, mi sono ripromesso, ti avrei parlato: non delle polemiche di questi giorni per la strategia del Presidente De Luca, beninteso, ma dell’isola e dell’isolanità. Non quella a cui allude Zaia, il Presidente del Veneto, che prova pateticamente a ironizzare definendo anche il Veneto un’isola, e dunque pronosticandola Covid free. No, provo ad andare più a fondo.

Da ischitano, per qualche anno trapiantato a Torino, sono stato ambasciatore di questa specificità che a me pareva condizione naturale e che ai più, invece, appariva come imprescindibile fattore identitario, colorito biglietto da visita, privilegiata quintessenza del mio essere.

Eviterò le riflessioni più banalmente diffuse sull’insularità: radici e legami, cordone ombelicale che non si recide, la storia di Ulisse e della sua Itaca. Soprassiederò sulla fortunata idea della “isolitudine”, il termine coniato dal siciliano Gesualdo Bufalino, per indicare una condizione esistenziale caratterizzata, a volte, da un amore incondizionato verso la propria terra e altre dalla voglia di fuggire per ricongiungersi con il resto dell’umanità. Forze in contrasto l’una con l’altra, ne so qualcosa: colpito e affondato.

Però non posso, caro Vincenzo, non ragionare con te di quanto sia diventato attuale, ahinoi, l’essere – noi per primi – “isole”.

In mesi di isolamento forzato, ho avuto a un tratto l’impressione che se ne sia perso l’ineffabile valore aggiunto. Semanticamente paradossale, in fondo, che la parola “isolamento” si sbarazzi dell’immaginario da sogno che – da Robinson Crusoe a Salgari, da Sepulveda a Erri De Luca – ha da sempre caratterizzato l’idea di “isola”. No, non c’è da gioire per l’isolamento.

E allora ti propongo uno dei passaggi più poetici del progetto della “mia” Procida Capitale italiana della Cultura, citando l’ottimo direttore Agostino Riitano.

“L’isola è luogo di esplorazione, sperimentazione e conoscenza, è modello delle culture contemporanee; l’isola è l’altrove per eccellenza, nasconde tesori o è meta di fuga, espediente di ricerca della felicità. L’isola è regno di doppi: apertura/chiusura, accoglienza/esclusione, libertà/reclusione, legame/distanza”.

Ecco, in fondo l’isola è soprattutto questo: metafora esistenziale. Chissà che non abbia vinto anche per questo, Procida.

In un testo giovanile, “L’isola deserta e altri scritti”, il filosofo Gilles Deleuze scrisse: “Sognare le isole, non importa se con angoscia o con gioia, significa sognare di separarsi, di essere già separati, lontani dai continenti, di essere soli e perduti – ovvero significa sognare di ripartire da zero, di ricreare, di ricominciare”. L’isola ti obbliga a ragionare sulle distanze. Ti introietta una propensione all’abbandono.

Certo, ci sono isole di marittimi e pescatori, isole di donne che aspettano mariti imbarcati, e anche isole grandi, dove può persino capitarti di dimenticare cosa le renda isole.

Una volta, caro Vincenzo, prima che mi muovessi da Procida a Ischia, un procidano mi disse, forse distratto: “A che ora torni in terraferma?”. Non ho mai capito se fosse un errore o se, piuttosto, il concetto di isola sia, in fondo, del tutto relativo: Ischia è meno isola di Procida, che è meno isola di Lampedusa, che è meno isola di Linosa. Sto vagheggiando? Hai ragione.

Parliamo di “viaggio”, allora.

Storce il naso, chi non è isolano, di fronte all’idea del pendolarismo via mare. Perché l’isola, questo è evidente, ti costringe a un surplus di spostamenti, talvolta quotidiani.

Ecco, ti invito, vi invito, a dare un’occhiata al progetto della fotografa Chiara Arturo, che è ischitana come me.

Si chiama “18 miglia” e racconta il suo viaggio tra l’isola (di Ischia) e la terraferma (Napoli) con una foto per miglio, per affrontare una distanza che è anche un ricordo, una sensazione più che un percorso. Paesaggi – racconta – ripescati in un immaginario consolidato da anni di andate e ritorni, atmosfere interiori. Le visioni sono alterate dalla matericità del filtro/finestrino, aggredito dalla salsedine e dall’elemento acqua in tutte le sue forme, ma anche dalla luce, che spesso irrompe con violenza. Onde, promontori, fari, scorci, grandi navi: diventano i personaggi di una sorta di romanzo di formazione fatto al novanta per cento d’acqua. “In questo lavoro mi sono ri-percorsa. – racconta Chiara – Da sempre per me lo stare in mezzo al mare rappresenta una geografia del pensiero”. Non avrei saputo dirlo meglio, men che meno fotografarlo.

Chiara inseguiva un’idea di paesaggio, in movimento, mai uguale. Alla fine – ha raccontato – si è ritrovata con un mondo intimo, fatto di sospensioni che duravano cinquantacinque minuti per volta. È legato – dice – a una fase di passaggio e lo considera una mappatura del suo stare – precario e ondeggiante.

Ecco, precari e ondeggianti – caro Vincenzo – lo siamo tutti, oggi più che mai.

È per questo che dal mio tribunale onirico sognato nottetempo mi sono svegliato agitato, ma soprattutto contrariato.

Sono isolano, reo confesso, ma in un mondo di isolamenti obbligati, di uomini-isole e di isole non immuni al Covid – non ancora, almeno – ma da secoli ospitali e aperte, e dunque innegabilmente immuni all’isolamento. Mi condannerai?

24 Agosto 2021

OTTO PILLOLE DI BELLEZZA PER SOPRAVVIVERE A UN’ESTATE BALORDA

Pasquale Raicaldo

Caro Vincenzo, torno dalle tue parti con colpevole ritardo. E me ne dolgo, che qui da te si sta assai bene. Dovremmo, per questo, essere più disposti a trascorrere tempo con le persone e nei luoghi che stimolano benessere. Si tratta, in fondo, di banale istinto di sopravvivenza: ci proveremo.

Nella lunga estate dei paradossi e delle incognite, ho provato a isolare qualche autentica istantanea di bellezza ricercandola non già nella grandezza delle Cose ma – come mi capita sempre più spesso, e come sovente capita a te – tra le sfumature di quelle trascurabili, che richiedono più dei fatidici 8 secondi, quanti ne concediamo – nell’era della fatale distrazione – a ciò che ci circonda. Ora: io non so se la bellezza da solo salverà il mondo ma sono profondamente convinto che l’armonia che genera possa aiutarci ad orientarci nel confusionario labirinto in cui troppo spesso, non senza specifiche responsabilità, restiamo inesorabilmente intrappolati.

![]()

Uno.

La prima immagine che ti propongo è un piccolo sogno che si realizza, che a ben vedere le nostre vite prendono forma soprattutto intorno a desideri realizzabili che non realizziamo, un po’ per pigrizia, un po’ per superficialità. Luca no, Luca aveva in mente di acquistare e colorare un carrettino per spremute e grattachecche e, con la moglie Ida, me lo ripeteva da mesi. Era diventato quasi Godot, quel carrettino che non arrivava mai eppure era, nel borgo di Ischia Ponte, argomento di vivace discussione. Come sarà colorato? Venderà anche granite? Sarà illuminato? Caro Vincenzo, ti confesso che a un certo punto disperavo che ce l’avrebbe fatta: così, quando l’ho visto ai piedi del Castello, a disegnare un pezzo di isola che pareva perduto, ho gioito con lui e per lui, che la bellezza a volte è davvero nella semplicità delle piccole cose, nella passione con cui le ricerchiamo, nella perseveranza con cui attendiamo fiduciosi che prendano forma, senza disperare.

Due.

La seconda immagine che ho scelto ritrae un gozzetto nel mare di Ischia, con una cagnolina a prua e il padrone a poppa, l’armonico quadretto anti-assembramento di un’estate a misura d’uomo e di animale, che se di una cosa c’è necessità – e lo abbiamo capito a nostre spese – è di distanze sostenibili che non ci appaiano come rinunce obbligate ma, piuttosto, come irrinunciabili opportunità.

Tre.

A pochi metri, ho colto l’appassionata opera di un uomo che adora mettere i sassi uno sull’altro – si chiama “stone balancing” – e per farlo investe tempo e pazienza, al mattino presto. Lo fa consapevole che basti una folata di vento o il dispetto di un bimbo a far crollare quelle improbabili creazioni verticali che paiono sfidare le leggi della fisica. Ma lo fa, dice, non per l’effimero risultato da ostentare ma per il lungo percorso di applicazione e ricerca che esso presuppone. E da questo, caro Vincenzo, dovremmo tutti imparare qualcosa.

Quattro.

Mirò è il gatto bianco che, a Capri, domina baldanzoso gli spazi interni dell’hotel omonimo (nel senso che si chiama Gatto Bianco). Da un angolo privilegiato, osserva curioso ciò che gli accade intorno, assumendo una posizione antropomorfa e scorgendo lunghe teorie di turisti eccitati distratti rilassati nervosi annoiati esaltati, un campionario di tic e fragilità, che in vacanza diamo spesso il peggio di noi stessi. Potesse raccontarlo, ho pensato, Mirò ci regalerebbe un ricco affresco antropologico, da una prospettiva rigorosamente felina. Non pensi?

Cinque.

Bianco è anche il bellissimo capodoglio che nei giorni scorsi ha fatto capolino a qualche miglia dalla costa di Savona, in Liguria, regalando un avvistamento sensazionale a 150 persone a bordo di un’imbarcazione del Consorzio Liguria Via Mare. Come non pensare a Moby Dick? E come non pensare alla diversità come valore aggiunto, che ci riesce così naturale farlo quando osserviamo il mondo animale e, viceversa, diventa impresa fatalmente ostica per i nostri simili? Questa immagine di poderosa bellezza, caro Vincenzo, mi ha così immediatamente restituito l’idea delle terribili persecuzioni ai danni degli albini, che in alcune zone dell’Africa vengono considerati portatori di sventura (li si definiscono “zeru zeru”, persone fantasma) e in altre associati a poteri magici, al punto che è opinione diffusa che alcune parti del loro corpo possano portare fortuna e successo. Accade così che si assista, ancora oggi, a fenomeni di mutilazioni degli arti, con un vero e proprio mercato nero che abbraccia Malawi, Tanzania, Uganda, Zimbabwe e Mozambico. Ma io, caro Vincenzo, volevo parlare di bellezza. Quindi è meglio tornare al nostro capodoglio bianco, no?

Sei.

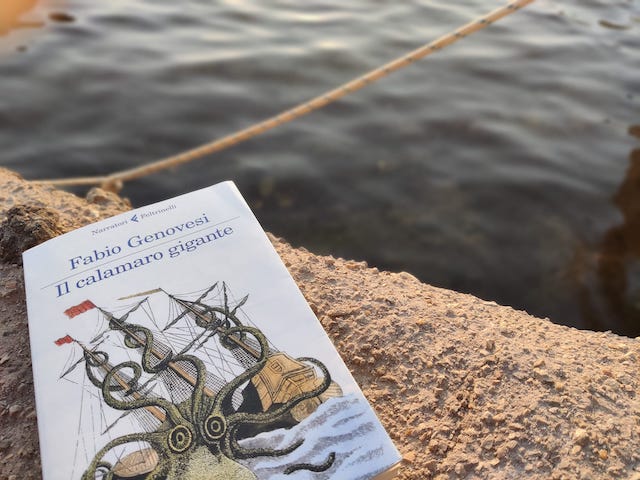

Non un capodoglio ma il calamaro gigante ispira il bel libro di Fabio Genovesi, edito da Feltrinelli (https://www.ibs.it/calamaro-gigante-libro-fabio-genovesi/e/9788807034428), che è soprattutto un delicatissimo inno alle storie, quelle che a noi piacciono e che ci chiedono, talvolta, di mettere da parte una visione razionalmente precostituita del mondo, e del suo ordine, per lasciarci trasportare dalle suggestioni. Consigliatissimo.

Sette.

Quando passo fuori casa sua, la signora Antonietta – protagonista della mia settima foto – mi saluta con un enigmatico sorriso, chiamandomi ogni volta con un nome diverso, e mi chiede con sincera gentilezza di sistemare meglio le bottiglie d’acqua che delimitano l’aiuola sulla quale affaccia la sua finestra, vietando ai gatti – nelle intenzioni – di farvi la pipì. Io provo a capire se posso migliorarne la geometria apparentemente perfetta, e poi capisco che le basta solo un gesto d’attenzione, per le bottiglie, forse per lei.

Otto.

Cosa può racchiudere l’estate, se non l’estetica di un tuffo? Prendete Vincenzo, ai piedi del Castello aragonese, a Ischia. Sembra di sentirla, la sua voce. Dice pressappoco così: “Mi faccio forza sul piede destro e sollevo il sinistro, tiro il fiato e guardo giù: l’acqua è verde, qui la chiamano la corrente forse perché ci passano le barche coi turisti, ma noi approfittiamo di quando non passa nessuno e ci tuffiamo, o tutti insieme o uno per volta. Giannettone fa il tuffo a bomba, Luigi è il più bravo perché fa nuoto da quando ci aveva 4 anni e io, beh io dipende: a volte faccio tuffi che mi dico io stesso come ho fatto, altre volte faccio schifo. La gente che passa dice che siamo pazzi perché è pericoloso, ma noi – come ve lo dobbiamo dire – prima di buttarci guardiamo dall’altra parte del ponte: se non c’è nessuno possiamo tuffarci. Quando vado sotto ho gli occhi chiusi, poi li riapro e vedo il Castello, ché qui è bello soprattutto perché c’è il Castello e noi a volte ce lo dimentichiamo, di quanto siamo fortunati, con o senza tuffi”. Sipario.

5 Luglio 2022

IL DIVOC-91 E LA PANDEMIA AL CONTRARIO

Pasquale Raicaldo

Illustrazione di Martina Polverino

Racconto già pubblicato su “La Rivista Intelligente”

Per Ettore fu fatale una piccola distrazione, lui che era solitamente così attento a tutte le prescrizioni. Il virus lo sorprese mentre si allontanava da casa – una passeggiata in solitudine per intuire i primi segnali della primavera – e non gli restò che lamentarsi della sua palese incoscienza.

Eppure erano mesi che televisioni e giornali ribadivano con chiarezza le prescrizioni per scongiurare il contagio, a cominciare da quella che a tutti ormai sembrava la più banale e inderogabile: mai allontanarsi l’uno dall’altro, perché quel virus colpiva così, nutrendosi del distanziamento sociale, diffondendosi subdolamente nei luoghi più isolati, traendo vigoria dal desiderio di solitudine dei cittadini.

Fu anche per questo che un insospettabile afflato ammantò l’intero paese, generando armonia anche tra le famiglie più litigiose e alimentando imprevedibili amicizie tra clan rivali e fazioni che fino a qualche mese fa guerreggiavano tra di loro. “Più saremo vicini tra di noi, più ostacoleremo la diffusione del virus”, aveva sentenziato convinto il virologo Gilberto Marioni, generando – mentre la pandemia imperversava – quella che i giornali chiamarono corsa all’assembramento.

Fu chiaro a tutti, in quel preciso istante, che il dialogo sarebbe stato lo strumento più efficace per contrastare la diffusione del contagio e che soltanto rinunciando all’acquisito privilegio dello smart working, solo tornando a popolare salotti e camere da pranzo, piazze e oratori, concentrandosi ai banconi dei bar e preferendo le code ai supermercati alla comodità del delivery, la diffusione del virus avrebbe avuto l’auspicato freno.

Nessuno osava sottovalutare il sacrificio immane che i governi, non senza deprecabile demagogia, chiedevano alla popolazione: stare uniti. Ne dibattevano filosofi e opinionisti, la stampa cavalcava l’onda con orgiastico trasporto: davvero l’uomo – che negli ultimi decenni aveva imparato a nutrirsi della sua solitudine, per effetto della tecnologia e dell’incomunicabilità delle idee, ciascuno con la sua, ciascuno mal disposto a negoziarla – avrebbe imparato, pur di salvare la pelle, a tornare a essere un animale sociale?

Dovettero studiare una forma di controllo che ai più parve una repressione intollerabile, sanzionando chi continuava a vivere per conto proprio, salutando a malapena i vicini e rifuggendo con tenace ostilità i banchetti conviviali, che pure parevano essere affidabile garanzia anti-contagio.

“Se l’unico modo per non ammalarsi è stare insieme alla mia famiglia, preferisco prendere il virus”, tuonò in televisione la diciottenne Antonella, applaudita – a cinque metri di distanza – da un baffuto quarantenne e, ad altri otto, dal salumiere del paese, che però poi non esitò a darle addosso con cattiveria, com’era ormai nei costumi del tempo, rimproverando all’intervistata il look, il linguaggio, il nome e la propensione ad apparire, ché quelli erano tempi in cui mostrare accondiscendenza verso chicchessia era una forma intollerabile di debolezza.

Di qui la complessa sfida che attendeva tutti: smettere i panni del bastian contrario per tornare – un tempo lo si era stati, ricordavano i più anziani, tra i quali qualche canuto pescatore del borgo di Marina Sola – il più vicini possibili, impedendo che lo spazio tra i pensieri e quello tre le persone alimentasse il propagarsi del contagio. Sulla cui natura, peraltro, non tutti concordavano: così, chiuso ciascuno nel suo piccolo laboratorio privato, gli scienziati cercavano nuove risposte, finendo a loro volta col contagiarsi, ché il virus colpiva proprio chi s’arroccava nel suo angusto studiolo, anziché optare per un lavoro di squadra.

“Se l’è beccato perché non ha resistito alla tentazione di ritagliarsi uno spazio per sé, dopo ore al bar e in piazza, e dopo il pranzo dai suoceri”, dicevano dell’ultima vittima, sorseggiando il caffè, alcuni pensionati, tradendo una certa comprensione nei suoi confronti. “E del resto non siamo stati progettati per vivere insieme agli altri”, ribatté convinto un omaccione barbuto, che preferì restarsene alla pericolosa distanza di tre metri, noncurante del rischio. “Non siamo stati progettati, ma che fandonie dici?”, gli fece eco uno dei più anziani, principiando a ragionare di quei tempi in cui si viveva insieme per davvero, si pranzava attorno a lunghe tavole imbandite e – udite udite – si lavorava anche negli stessi spazi, ché – gli avevano raccontato i nonni – accadeva persino questo, ragionando guardandosi negli occhi e nutrendosi ciascuno delle idee dell’altro: veniva tutto più facile.

“Sono leggende metropolitane, che oggi ci propinano sol perché vogliono che torniamo a riunirci, così ci controllano meglio”, tagliò corto Emilio, che qui aveva fama d’essere uno tra i più saggi, e che non casualmente era solito vedere al massimo due o tre persone all’anno, prima della pandemia. Protestarono, in quei giorni, le lobby del delivery, cui non andava a genio vedere quella laica processione di consumatori affollare librerie e negozi di giocattoli, quasi che si tornasse alla preistoria del commercio, quasi che preservare la propria salute controbilanciasse la comodità di ricevere tutto a casa. E accadde allora – benché fosse chiaro a tutti che lo si facesse per mera opportunità, si direbbe per semplice spirito di sopravvivenza – che confrontarsi e dibattere guardandosi negli occhi, e condividere le proprie idee con la costrizione di chi è obbligato ad ascoltare l’altro, per evitare di restare da soli e dunque vulnerabili al virus, iniziò ad apparire persino piacevole. “Torneremo ad allontanarci, perché è nella nostra natura, ma ora è il caso di resistere. Vi chiedo un piccolo sacrificio, restando vicini”, ribadì con autoritaria fermezza il premier Nobile, provando a rassicurare la popolazione ancora disorientata. Fu quando si decise che le lezioni scolastiche fossero collettive, riunendo gli alunni in un unico spazio, che qualcuno iniziò a perdere la brocca, ipotizzando un disegno “dei poteri oscuri per rafforzare il controllo sulla popolazione”. Ma Raffaello no, Raffaello si sgranò gli occhi e – circondato per la prima volta da decine di bambini – sorrise d’un sorriso contagioso, prima di esplodere nell’affermazione che cambiò il corso degli eventi, debellando per sempre quel virus e restituendo all’uomo la socialità perduta. “Ma non è semplicemente più bello così?”, disse. Annuirono tutti, ritrovando il piacere dello stare insieme, per strada e nelle case, e qualcuno disse che la pandemia li avrebbe resi migliori, ma quella volta sì, quella volta era proprio vero.

CREDITS

L’illustrazione a corredo del racconto, realizzata ad hoc, è di Serena Marra, un progettista grafico e appassionata di storia dell’arte, fotografia e letteratura per l’infanzia. Ha studiato Graphic Design per la Comunicazione Pubblica all’Accademia delle Belle Arti di Napoli e passa la maggior parte del suo tempo tra impaginazioni, lettering e palette colori. Coltiva StorieTimide: racconti visivi troppo timidi per occupare più di una pagina.