Caro Vincenzo speriamo bene. Sono Assunta Vanacore, ho 40 anni, sono laureata in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali, con un master in Ambienti Multimediali applicati al campo dell’arte. Sono originaria di Vico Equense e appassionata conoscitrice del territorio e delle sue tradizioni gastronomiche, ritengo di avere la mente del progettista e il cuore enoico. Sono attratta da sempre dal mondo della scrittura, e ho collaborato a varie pubblicazioni incentrate su temi artistici. Mentre continuo a cercare il lavoro che mi cambia la vita organizzo eventi, in particolare in penisola sorrentina ma non solo. Con questo, smetto di parlare di me, che non mi ci trovo tanto, e passo a raccontarti mio padre, pasticciere in pensione e nonno adorabile.

L’ULTIMO DOLCE

I torroncini di ferro, o ossicini | Paul Gauguin

Caro Vincenzo, questo mese di Novembre è quello della festività dei morti e nelle case circolano per giorni e giorni pezzi di torrone.

Il mio papà, come ogni anno, fino a Natale e anche oltre, sforna quei torroncini fatti di sole mandorle e zucchero, in quantità industriali, perchè piacciono a tutti quelli che affollano la sua casa, sempre accogliente.

Credo che qualcuno li chiami “nudi”, mentre nella tradizione napoletana sono conosciuti come torroncini di “ferro”, poichè il colore scuro e la durezza, derivanti dallo zucchero caramellato che avvolge le mandorle, li rendono alla vista simili a una baretta di metallo. Quando invece vengono ricoperti da granella di zucchero bianco, da altri vengono detti pure “ossicini”, perchè ricordano quelli di uno scheletro, prestandosi così alla moderna festa di Halloween.

In questa particolare variante mi fanno pensare a un dipinto di Paul Gauguin dal titolo “Villaggio bretone sotto la neve”, che esegue nel 1894 ed oggi è conservato in uno dei musei più visitati d’Europa, per la ricca collezione di quadri impressionisti, il Musée d’Orsay.

I fiocchi di neve che si posano dolcemente sul fondo di un paesaggio abiatato soltanto da case imbiancate e alberi spogli assomigliano agli spessi grani di zucchero che diventano tutt’uno con il torrone, rendendolo piacevolmente scrocchiarello.

Le pennellate sono stese ancora alla maniera degli impressionisti e con tocchi veloci il pittore francese riesce a restituire, con grande maestria, la morbidezza della neve. Tuttavia, nelle linee marcate che segnano i pesanti contorni delle case è evidente il passaggio a un linguaggio simbolista che rifiuta la riproduzione fedele del reale, bloccato come in uno scatto fotografico.

Siamo abituati ai colori caldi e luminosi delle opere da lui realizzate nelle isole polinesiane, ma è innegabile la poesia di questo angolo della Bretagna avvolto dalla neve, in un’atmosfera quasi fiabesca.

I DOLCI PRECEDENTI

La sfogliatella | Escher

Caro Vincenzo, oggi ti parlerò di sfogliatelle, perché è passato un po’ di tempo da quando ho scritto il mio ultimo articolo e perché ne ho appena mangiate due, sì due, ricce e croccanti.

A mio padre già voglio bene assai, ma quando prepara i dolci lontano dalla data canonica in cui uno se li aspetta, gli voglio ancora più bene. Carnevale è passato da tempo, l’estate è alle porte, anche se la pioggia e il vento di questi ultimi tempi ce lo ha fatto dimenticare. E forse andando in cucina di questi periodi, immagini di trovare una crostata di frutta e invece no, con stupore e sorpresa vedi una bella “placca” (così mio padre chiama i grandi vassoi nei quali inforna le sue leccornie) di sfogliatelle fumanti. Prima mi sono detta “ne mangio una per merenda, una però”, perché il ripieno è ricco e calorico: latte, semolino, ricotta, il tuorlo di un uovo e l’arancia candita; poi nella sfoglia ci va lo strutto, non dimentichiamolo! E invece no, ne ho mangiate due, perché sono troppo buone!!

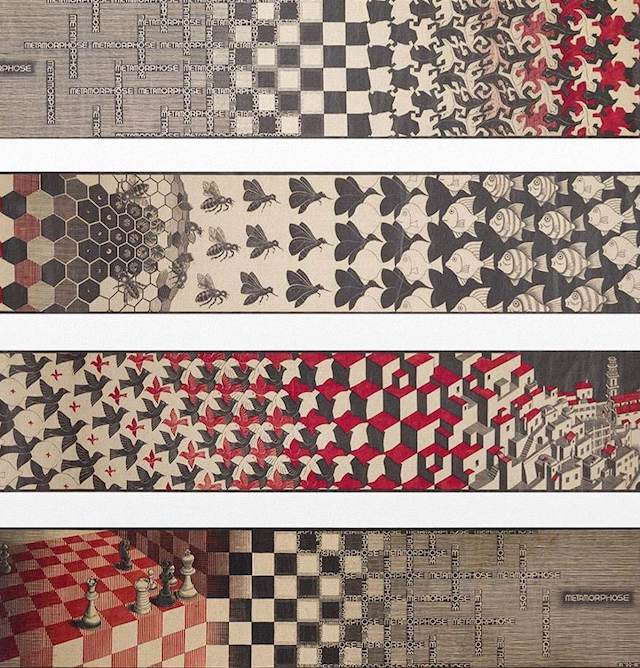

Le sottili fasce di sfoglia che avvolgono e proteggono il ripieno di questa specialità tutta napoletana, nota anche nella variante con la pasta frolla, mi fanno pensare alle stradine che animano alcune città fantastiche di Escher. Percorsi improbabili, fatti anche di scale, che a volte sembrano non avere via di uscita, come le linee della sfogliatella che non si capisce bene dove vanno a finire, chiudendosi a spirale all’estremità, nel morso più croccante di questo dolce godurioso.

I paesaggi di Escher non erano tutti di fantasia però, alcuni hanno addirittura un valore documentario e sono quelli che più ci riguardano da vicino. Innamorato, come me e come tanti, della Costiera Amalfitana, ne ritrae gli angoli più nascosti e gli scorci più romantici, molto spesso in maniera realistica.

L’incisore e grafico olandese, durante i suoi frequenti soggiorni in Italia, rimase affascinato dalla divina costiera e dai suoi borghi incastonati nella nuda roccia calcarea. A Ravello incontrò la donna che divenne poi sua moglie, Jetta Umiker, e Atrani ispirò quelle che sono considerate le sue opere più famose, le “Metamorfosi”, eseguite, con la tecnica della xilografia, nel lungo arco temporale che va dalla fine degli anni Trenta agli anni Sessanta del secolo scorso.

Il caratteristico profilo del comune più piccolo d’Italia è perfettamente riconoscibile, con l’alto campanile della chiesa della Maddalena, e stupefacente è la sua trasformazione in una grande scacchiera, fino a confondersi con le più svariate forme geometriche, creando effetti illusionistici di forte impatto visivo.

È una bella sensazione perdersi nei mondi impossibili di Escher, in egual misura concreti ed effimeri, come nel migliore dei sogni. E un sogno ad occhi aperti è anche mangiare una sfogliatella fatta a regola d’arte!

La zeppola di San Giuseppe | Raffaello

Caro Vincenzo, si avvicina San Giuseppe e allora perché non parlare della zeppola a lui dedicata qui a Napoli e dintorni. Mio padre, anche se è in pensione, ne prepara ancora parecchie, seppure in piccole quantità alla volta, poiché ha dovuto adattarsi al forno di casa. Ne fa molte perché le donne di famiglia ne vanno ghiotte: prima mia madre Lucia, che compie gli anni il 1 marzo, a seguire mia nipote che porta il suo nome ed è nata il 6 marzo e infine io che festeggio il 22 dello stesso mese. Invece della torta usiamo le zeppole per spegnere le candeline. Io anche il 15 agosto, giorno dell’Assunta oltre che del Ferragosto, festeggio così.

Questo è un dolce che racconta molto della nostra famiglia, più nello specifico di quella di mia madre. Mia nonna si chiamava Giuseppa, si proprio Giuseppa, non Giuseppina, una cattiveria dei genitori direi! Noi nipoti la chiamavamo semplicemente “nonna Pina”, in verità non solo noi ma l’intero paesello, Seiano (uno dei borghi di cui è composto Vico Equense e dove ancora vivo), perché era la nonna di tutti, tutti le volevano bene. Non so a quanti matrimoni di “nipoti acquisiti” ha partecipato e io con lei, essendo la sua nipote più piccola, quella con cui condivideva anche il letto.

Detto così sembra tutto dolcissimo, in sintonio con le zeppole, ma in realtà “nonna Pina” aveva un carattere tosto, anzi tostissimo, tanto che mio nonno Francesco, anche se molto innamorato, la chiamava “Satanik”. In compenso era una donna di compagnia, lavoratrice e grande chiacchierona; le piaceva sedersi nella piazzetta “e mont’ a Croce” su una panchina che chiamava “Serino”. Non so se si scrive così. Lei parlava bene l’italiano, ma ogni tanto usava espressioni in dialetto e le sono veramente riconoscente per avermele insegnate.

La nonna ha avuto otto figli, quattro femmine e quattro maschi e due di questi ultimi, per farla felice, hanno dato il suo nome alle loro figlie. La zeppola è legata a lei non soltanto per il nome, ma perché ogni anno, il 19 marzo, riuniva tutta la sua bella famiglia, che con il tempo tra nipoti, pronipoti, rispettivi mariti, fidanzati e chi più ne ha più ne metta, era arrivata a settanta, ottanta persone, occupando un intero ristorante di Vico Equense. A quei tempi, almeno per la nostra famiglia, non c’era l’abitudine di andare al ristorante così spesso come oggi, si faceva soltanto in occasione delle cosiddette “cerimonie” e quindi, soprattutto per noi più piccoli, quello era un appuntamento attesissimo. Poi venivano festeggiati pure tutti i papà, quindi doppia festa e doppia zeppola.

La ricetta della zeppola la conoscono tutti e poi noi qui non siamo una rivista di cucina, quindi sorvoliamo. Tutti conoscono la variante fritta e al forno e quasi tutti preferiscono la fritta, anche se non lo ammettono o si nascondono. Molti scartano l’amarena, che si usa per decorala, appoggiandone un paio ai lati su fiocchetti di crema pasticcera e altri invece la mangiano con gusto, soprattutto se sono le amarene dei Colli di San Pietro, luogo ameno di Piano di Sorrento, famoso per questo dolce frutto che si mette ad appassire al sole per quaranta giorni (per questo sono dette anche “quarantine”) tra la fine di Maggio e gli inizi di Giugno.

Ma perché le zeppole portano il nome del santo falegname sposo di Maria? Qui da noi circola una storia bizzarra che vuole San Giuseppe improvvisarsi “frittellaro” per sfamare la Vergine e il Bambino, durante la fuga in Egitto. Questa cosa mi fa molto sorridere ma prendiamola per vera e concentriamoci un attimo su questo Santo che ha tutta la mia ammirazione. Non si tira indietro quando l’Arcangelo Gabriele gli dice che sarebbe diventato padre del figlio di Dio, padre di un figlio certamente speciale, ma non suo. Quanti lo farebbero oggi, forse nessuno!

Nel dipinto che raffigura lo “Sposalizio della Vergine” di Raffaello, Giuseppe, davanti al sommo sacerdote, porge dolcemente l’anello a Maria e mentre compie questo gesto d’amore, dall’esile ramo che tiene nell’altra mano sboccia un fiore. I ramoscelli degli altri pretendenti invece diventano secchi, a dimostrazione che Giuseppe, il più anziano tra loro, era il prescelto. Ti parlo di quest’opera per diversi motivi: perché il tema è insolito, è tratto infatti dai vangeli apocrifi, perché Raffaello è un pittore che mi piace molto e perché sono un’inguaribile romantica.

Quando Raffaello Sanzio completò questa bella tavola, oggi conservata nella Pinacoteca di Brera a Milano, aveva poco più di vent’anni e la realizzò per la cappella di San Giuseppe della chiesa di San Francesco, nella cittadina umbra di Città di Castello.

Perché mi piace Raffaello? Lo considero una specie di “asso piglia tutto”: nasce e si forma ad Urbino, città dove aveva lavorato molto Piero della Francesca e ai suoi modelli si deve l’impostazione prospettica dello sfondo, dove compare un tempio circolare; frequenta la bottega del Perugino, da cui trae ispirazione per la composizione della scena animata da personaggi eleganti e dalle linee aggraziate, rappresentata dal suo maestro, sempre agli inizi del Cinquecento, nel dipinto con il medesimo soggetto che si trova al Musée des Beaux-Arts di Caen. Si trasferisce poi in Toscana e a Firenze ha modo di studiare le opere di Leonardo; giunge infine a Roma, dove realizza i suoi massimi capolavori, lavorando a pochi passi da Michelangelo, dal quale attinse molto. Con umiltà e coraggio imparò da coloro che considerava più “grandi” di lui, conquistando un posto d’onore nel panorama del Rinascimento italiano, facendosi portavoce del “bello ideale” che trova nel mondo antico il suo fondamento.

I Raffiuoli | Piero della Francesca

Caro Vincenzo, un altro dolce napoletano molto caro a mio padre è il raffaiolo, raffiuolo, o ancora raffioli, prima però vorrei dirti perché aveva chiamato “LUEN” la sua pasticceria, che amava definire laboratorio, perché pasticceria non rendeva bene l’idea di un luogo dove si creava con le mani, dove qualcosa prendeva forma partendo da un’idea. Infatti, oltre che pasticciere si è sempre considerato un artigiano, come qualcuno ha ricordato nei numerosi commenti che sono arrivati alla nostra storia.

Luen semplicemente è l’accoppiamento delle prime due lettere che compongono i nomi dei miei genitori: Lucia ed Enzo. Secondo me la scelta di mettere prima le iniziali di mamma la dice lunga sul fatto che papà sia un romanticone, seppure mia madre ancora sostiene che il suo primo e vero amore è sempre stata la pasticceria, per la quale a volte si è sentita persino tradita. Ma questa è un’altra storia!

Tornando ai raffaioli, per prima cosa voglio dire che anche loro dolci non tanto belli da vedere, come i pullecelli, ma ricchi di “devozione”. Pare che a prepararli per la prima volta furono, nel Settecento, le monache benedettine del monastero di San Gregorio Armeno e li immaginarono come dei “ravioli dolci”, a cui allude la strana denominazione.

Credo che solo nella provincia napoletana si usava portare in dono alle partorienti e più in generale ai malati questo dolce, perché non solo è fatto con le uova e la farina, una specie di pan di spagna rinforzato, ma è ricoperto da una spessa glassa di zucchero e quindi è molto sostanzioso e ricostituente. Poiché la pasticceria di mio padre era ubicata vicino all’ospedale di Vico Equense, famoso per il reparto di ginecologia e ostetricia, di raffaioli ne ha sfornati assai. Nella città di Napoli, invece, vengono preparati principalmente nel periodo delle festività natalizie.

Il mio papà, a cui è sempre piaciuto andare contro corrente, o per dire meglio “fare di capa sua”, aveva l’abitudine di ricoprirli con confettini colorati, nel periodo pasquale, e spacciarli per casatielli dolci, completandoli con una succulenta meringa. Non ho mai capito se tale consuetudine sia stata una sua licenza poetica o trovi qualche fondamento nella tradizione dolciaria locale, quello che è certo è che in questa versione a me piacciono ancora di più.

Le giovani partorienti forse questo dolce non lo conoscono nemmeno e la prima richiesta dopo il parto, passati i giorni canonici di digiuno, è sicuramente un panino con il prosciutto crudo, considerata anche l’astinenza dei nove mesi per l’incubo della toxoplasmosi. Probabilmente ne avrebbe mangiato volentieri uno la “Madonna del Parto” di Piero della Francesca, altro maestro della prospettiva. Ho pensato di parlarvi di questo famoso affresco perché citavamo sopra le partorienti e perché è abbastanza raro trovare raffigurata la Vergine incinta, quando manca tra l’altro poco tempo al parto, come testimonia il pancione, volutamente evidenziato dalla posa di tre quarti.

Non si hanno molte notizie sull’opera; quello che è certo è che siamo di fronte a un vero capolavoro del Rinascimento toscano. Si tratta di un affresco staccato, che in origine si trovava nella chiesa di Santa Maria di Momentana e oggi è conservato nel museo che porta il nome dell’opera nel piccolo borgo di Monterchi, in provincia di Arezzo, borgo che aveva dato i natali alla madre di Piero.

Nella rappresentazione, la Vergine con una mano si accarezza l’ampio ventre, mentre appoggia l’altra sul fianco, compiendo quei gesti del tutto naturali che accomunano le donne in dolce attesa. Ad affiancarla sono due angeli, posti in maniera speculare ai lati, a ricordare l’amore del pittore per la simmetria, scostando la tenda che evidentemente nascondeva la Vergine.

È un’opera di grande eleganza, al tempo stesso solenne e genuina, proprio come un buon raffaiolo fatto a regola d’arte.

Ti saluto fino al prossimo dolce e alla prossima opera d’arte e ti allego tre foto d’epoca, diciamo così, in due c’è papà apprendista pasticciere e nella terza lui e mamma giovani. Alla prossima.

E Pullece ‘e Monaco | Giotto

Caro Vincenzo, devi sapere che papà ha sempre avuto una predilezione per i dolci semplici, prima buoni e poi belli, il suo scopo principale era che incontrassero i gusti dei più piccoli. Appartenevano a questa categoria i cosiddetti “pullece ‘e monaco” che ricordano la sua formazione nelle migliori pasticcerie di Castellammare di Stabia, dove questo dolce molto probabilmente è nato. Lì si usa prepararlo principalmente nelle festività natalizie, ricoprendolo con una cascata di “diavoletti”, i tipici confettini colorati. Nel laboratorio di mio padre invece venivano sfornati tutto l’anno, ricordo che lui con amore cercava di convincere i miei amichetti a sostituire le più ricercate merendine delle pubblicità con i suoi “pullecelli”, come li chiamava lui. Per me e mio fratello il problema non sussisteva: a casa nostra le “brioscine”, altra definizione a lui cara, erano categoricamente bandite, senza diritto di replica.

Devi sapere che “e pullece ‘e monaco” si chiamano così perché la tradizione popolare vuole che, nei giorni prossimi al Natale, un monaco che girava per le strade della vecchia Stabia regalava ai bambini questi dolci che faceva magicamente comparire dalle larghe maniche del suo saio. Sono dei dolcetti schiacciati, dalle forme tondeggianti, fatti con pochi ingredienti: mandorle, farina, miele, cioccolato fondente e aromi, cannella e vaniglia.

A me la bontà del monaco che mi immagino abitasse in uno dei conventi sulla collina di Quisisana, insieme alla semplicità dei suoi dolciumi, specchio della vita che aveva scelto, mi fanno pensare al “santo monaco” per antonomasia, San Francesco. Semplice tra i semplici, come il monaco stabiese. Giotto ne racconta le gesta, insieme alla sua bottega, nel ciclo di affreschi della Basilica a lui dedicata ad Assisi, alla fine del XIII secolo. Lì però, nell’unica navata della Basilica superiore, il linguaggio pittorico del toscano non è per niente semplice. Dopo il periodo bizantino, con la staticità delle sue figure, immobilizzate negli ori di un “non spazio”, nell’arte fa la sua comparsa la prospettiva e le scene si animano di architetture curate nei minimi particolari che accolgono personaggi in movimento, a volte ripresi anche di spalle.

Giotto è un vero maestro della prospettiva e lo dimostra pure nell’altro suo capolavoro, la Cappella degli Scrovegni di Padova, che affresca agli inizi del Trecento. Sulle pareti del piccolo ma prezioso edificio religioso, narra la “Storia della Salvezza”, donando per la prima volta ai protagonisti delle sacre scritture espressività e pathos. Sai uno dei motivi per i quali Giotto a me è sempre piaciuto, Vincenzo? Perché è un pittore che pur vivendo nel Medioevo, sa parlare una lingua estremamente moderna.

Il gelato artigianale di papà

Caro Vincenzo, l’estate è quasi finita e ripenso a tutti i gelati che ho mangiato, mai per intero però, trattandosi di quelli dei miei figli mezzi sciolti e smangiucchiati.

I miei genitori mi hanno insegnato che il cibo non va buttato e io, che da bambina di gelati “confezionati” ne ho mangiati davvero pochi, mai ne farei finire qualcuno nella spazzatura.

Ne ho mangiati pochissimi, non perché i miei genitori fossero particolarmente severi, ma perché avevo la fortuna, che allora non consideravo tale, che mio padre i gelati li faceva con le proprie mani.

Negli anni ottanta e novanta spopolavano le suadenti pubblicità del “cuore di panna” e non sembrava estate se non ne avevi mangiato almeno uno, ed uno o due, o tre al massimo, erano concessi anche a me.

Con gli anni ho pure scoperto che il cornetto panna e cioccolato è stato brevettato da un gelatiere napoletano, che ebbe l’intuizione di ricoprire con uno strato di cioccolato il cono, inventato sempre da un italiano nella New York di fine Ottocento, rendendolo impermeabile alle creme e permettendone l’uso industriale.

Ma torniamo al gelato artigianale del mio papà, che ieri come oggi è fatto con prodotti semplici, quali lo zucchero e il latte, e genuini, come la frutta o le “paste” quelle buone, così ogni gusto ha un sapore naturale, quello che è presente nel nostro immaginario, quello che ognuno si aspetta.

La prova del nove per me è la nocciola, che se fatta bene è il gusto principe. E quella di papà, come di tanti altri pasticceri, sa di nocciola veramente: chiudi gli occhi e senti che si sta sciogliendo in bocca una nocciola di quelle che la nonna ti sgusciava con un colpo secco dello schiaccia-carne.

Tuttavia, io che mi sento ancora una bambina, quando arriva l’estate, anche se i miei gusti sono cambiati con il tempo e ho acquisito la consapevolezza che il gelato più buono che ti possano proporre è quello artigianale, se fatto bene ovviamente, il mio primo pensiero va al cornetto panna e cioccolato, da prendere a morsi.

I pezzetti di cioccolata fondente un po’ croccantini che vanno ad infilarsi con prepotenza nella panna bianchissima formano una specie di scacchiera, come quella che si vede in un dipinto di Giorgio De Chirico del 1911, dal titolo criptico “L’enigma dell’arrivo e del pomeriggio”. In una piazza assolata e afosa, come le nostre di questi giorni, due figure poste una di spalle all’altra, che forse non hanno nulla da dirsi, sostano vicino ad un pavimento a scacchiera. Dietro, un muro le separa da un’architettura elegante ed essenziale e dalle vele gonfie di un’imbarcazione che sembra muoversi proprio verso quell’architettura, probabilmente portando con sé qualcuno che arriva, che torna a casa. L’atmosfera surreale è quella che accomuna tutte le città che il padre della metafisica riproduce con garbo e maestria, bloccando il tempo e immobilizzando le emozioni.

UNA SERA CI INCONTRAMMO | L’INIZIO

Cara Irene, questa storia ha inizio dopo la presentazione di Il lavoro Ben Fatto a Sorrento, ricordi? Te l’ho raccontato qui. Chi ha messo in mezzo il discorso non me lo ricordo, se è stata Cinzia, Mario o Marcello, di sicuro a un certo punto Assunta ha detto che forse avrebbe fatto meglio a seguire le orme del padre e a diventare pasticciera, che lavorare come storica dell’arte dalle nostre parti è complicato assai. Ricordo che ci abbiamo scherzato un poco su, e che poi le ho detto che per cominciare avrebbe potuto tenere insieme le due cose e raccontare i dolci di suo padre dal punto di vista di una storica dell’arte. “Potresti farlo sul mio blog”, ho aggiunto, “sarei contento di ospitare le tue storie. Vai avanti fino a quando ti diverti, come avrebbe detto mio padre “addò arrivamme là mettimo ‘o spruoccolo”, “dove arriviamo lì ci fermiamo, che dici?” Lì per lì non mi ha risposto, ha soltanto sorriso, poi il giorno dopo mi ha scritto ed eccola qui con il suo racconto. Buona lettura.