Caro Diario, questa storia qui comincia con questo messaggio in chat di Tiziano Arrigoni: «Buonasera Vincenzo, stavo leggendo ai ragazzi l’intervista di Primo Levi a Philip Roth del 1986, un passo che non ricordavo mi ha colpito e te lo passo nel caso tu non lo conoscessi perché pone problemi complessi sul lavoro ben fatto, anche se in casi estremi: “Ad Auschwitz ho notato spesso un fenomeno curioso: il bisogno del lavoro ben fatto è talmente radicato da spingere a far bene anche il lavoro imposto, schiavistico. Il muratore italiano che mi ha salvato la vita, portandomi cibo di nascosto per sei mesi, detestava i tedeschi, il loro cibo, la loro lingua, la loro guerra; ma quando lo mettevano a tirar su muri, li faceva dritti e solidi, non per obbedienza ma per dignità professionale”. Come al solito Primo Levi nella sua grande razionalità fa pensare in un senso o in un altro. Però mi ha fatto porre alcune domande: Può esistere un lavoro ben fatto senza la dignità del lavoro, in questo caso in uno stato di schiavitù? Ci può essere la scelta del lavoro ben fatto quando è una finzione in quanto non hai scelta? Certo, esiste la scelta di fare un buono o un cattivo lavoro. Ma si può definire scelta in casi come questi?».

Adesso non cominciare a brontolare amico Diario, non è che che ce li ho tutti io gli amici intellettuali, è che io ho molti amici che amano quello che fanno, che fanno bene le cose perché è così che si fa, e del resto se diventiamo amici è anche per questo. Ciò detto, aggiungo che prima ho sorriso tra me e dopo ho scritto a Tiziano che lo scorso dicembre, nel corso del mio racconto a #BTO2016, avevo parlato proprio della stessa intervista, e che la mia amica Ida Leone leggendola mi aveva detto di un libro che non conoscevo, Una giornata di Ivan Denisovic, di Aleksandr Solzenicyn, che poi ho comprato su una bancarella e ho letto e guarda caso racconta proprio di un muratore e di un muro.

L’idea che mi sono fatto io dopo un po’ di letture, un po’ di studi e un po’ di cose ascoltate – gli ho detto ancora – è che a livello personale il lavoro ben fatto è l’unico modo di fare un lavoro che ha senso, e che questo vale in qualunque circostanza.

Naturalmente insieme al livello personale c’è sempre un livello sociale e lì naturalmente la mia risposta è con tutte le mie forze «no, non ci può essere lavoro ben fatto senza dignità e senza diritti di chi lavora».

A livello personale è diverso, il senso sta nel fare bene una cosa sempre, in qualunque circostanza, a prescindere.È quella che Primo Levi definisce l’affermazione della propria umanità attraverso il lavoro.

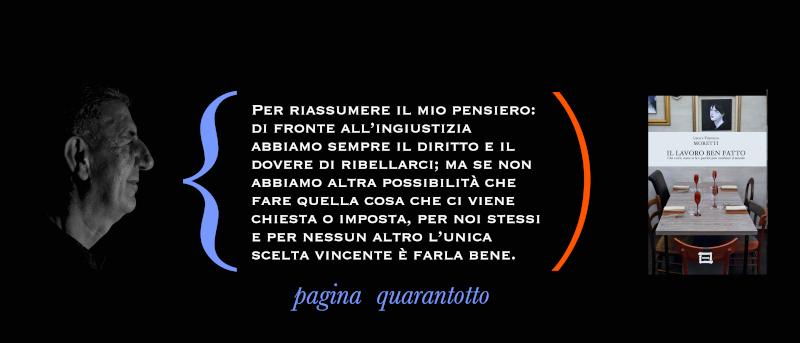

Naturalmente, se tu sei un tiranno e io posso fare qualcosa per ribellarmi alla tua tirrania e abbatterti lo faccio, e anche se posso dissobedirti dando a questa mia disubbidienza un valore manifesto, sociale, politico, lo faccio, lo considero un mio diritto e un mio dovere. Ma se non ha altra possibilità che fare quella cosa che mi viene chiesta o imposta, fosse pure pulire le latrine, per me stesso l’unica scelta vincente è farlo bene. Naturalmente non sono nessuno per dire che Levi voglia dire questo, però quello che penso io leggendolo è questo.»

Come dici caro Diario? Vuoi sapere se Tiziano si è convinto? Se fuori strada amico mio, qui non si tratta di convincere si tratta di pensarci su, e più siamo in tanti e meglio è.

Comunque Tiziano mi ha scritto questo: «Grazie per la risposta Vincenzo, alla fine è evidente che se sai far bene una cosa ti costa più fatica farla male che farla bene, a meno che non si tratti di sabotaggio ma anche in questo caso acquista una dimensione politica nel senso nobile del termine. Il punto come giustamente hai sottolineato anche tu è che la dimensione sociale non può mai essere scissa da quella individuale. Dopo di che cerchi di sviluppare bene il tuo lavoro come dimensione esistenziale e in questa maniera cerchi di non impazzire. Dai sono contento di aver fatto queste quattro chiacchiere a distanza, so che è lo stesso anche per te.»

Vuoi sapere cosa ho risposto a Tiziano amico Dario? Che non solo ero contento, ma che secondo me si poteva partire da questo nostro piccolo scambio di idee per lanciare una nuova discussione e dunque eccoci qua. Come si fa a partecipare ormai lo sanno in molti, basta inviare una mail a partecipa@lavorobenfatto.org con il proprio punto di vista. Tutti gli interventi saranno pubblicati. Vediamo chi comincia per primo.

INTERVENTI

Laura Ressa; Piero Vigutto; Serena Petrone; Nicola Chiacchio; Alessia Capone; Nino Anacleria; Sabrina Lettieri; Edoardo Colombo; Paolo De Gennaro; Patrizia Piroli; Antonio Lucisano; Tiziano Arrigoni; Irene Bonadies; Ida Leone.

Laura Ressa Torna all’indice

Per cercare di capire cosa provasse il muratore raccontato da Primo Levi è necessario un esercizio di immedesimazione non indifferente. Ho pensato alla dignità declinata nel mio contesto e le riflessioni sul fare bene il lavoro sono vaste. Questo perché le persone portano fino in fondo, in ogni cosa che fanno, il proprio lato umano, con le accezioni negative e positive che questo aggettivo trascina con sé.

Puoi essere umano facendo male le cose perché non ti hanno insegnato a farle bene, puoi essere umano nel farle bene sempre e in qualsiasi condizione. Dipende da te e dalla tua storia.

Immedesimarci in quel muratore è quasi impossibile, occorre uno sforzo sovrumano per capire cosa provasse in quel momento. Probabilmente pensava alla morte, a cosa ne sarebbe stato di lui, a cosa sarebbe accaduto dopo la vita, se sarebbe uscito vivo dal campo e se avrebbe avuto un’altra possibilità di ricominciare o di dimenticare quella esperienza tragica. Magari pensava che, se avesse fatto correttamente tutto quello che i tedeschi gli chiedevano, si sarebbe salvato o avrebbe ottenuto la loro stima e quindi, appunto, la salvezza. I meccanismi del cervello umano sono davvero complessi, e in alcune situazioni agiamo in maniera automatica per una sorta di processo di sforzo-ricompensa. Molto metaforicamente è un po’ quello che potrebbe accadere a chiunque di noi quando svolge un lavoro per un capo che non stima: sa che deve lavorare comunque anche se la persona per cui lavora non gli piace.

Del resto non scegli le persone con cui lavorerai, devi essere pronto ad accettare chi ti capita e devi avere la forza di far bene il tuo anche in mezzo a tanti ostacoli. O almeno questo avviene quando non puoi scegliere altrimenti.

Il lavoro del muratore in quel frangente però non si avvicina neanche un po’ al nostro lavoro quotidiano, è per me piuttosto un urlo: il grido “sono ancora vivo e vorrei continuare ad esserlo”. Oppure potrebbe essere inteso come l’ultimo canto della capinera: svolgere un compito al meglio delle proprie capacità e facoltà quasi come se questo lavoro fosse un ultimo canto, un ultimo saluto alla vita e al mondo, un dono a Dio (se la persona è credente) o a qualcuno che possa custodirci un dolce ristoro al di là della barricata terrena. Lavorare bene potrebbe essere un modo per dire “nella mia vita ho dedicato il mio tempo a far bene quello che mi è stato chiesto”, oppure “ho passato i miei ultimi giorni facendo quello che mi piace”.

Perché in fondo, che ci piaccia o no, non viviamo solo per poter dire “ho un lavoro e lo faccio bene” ma anche perché qualcuno, una buona volta, riconosca che siamo stati bravi, che abbiamo del talento, che abbiamo la stoffa per fare qualcosa che solo noi sappiamo fare in quel modo. Viviamo quindi anche di stima, di ricompense, di soddisfazioni personali, e non solo per poter dire “questo muro è opera mia” ma perché almeno qualcuno là fuori se ne accorga e ci applauda al termine del nostro sforzo e dopo che avremo versato l’ultima goccia di sudore.

In questo viene fuori la nostra umanità, e in situazioni in cui la vita è in pericolo più che far bene le cose per dirsi “come sono stato bravo!” credo che una persona voglia ristabilire un contatto profondo con il sé perduto, con la natura, con gli errori del passato, con tutte le volte in cui ha sbagliato. Il muratore forse stava facendo ammenda, stava mettendo tutto se stesso in un’attività che gli riusciva bene, che lo faceva sentire vivo certamente ma che gli consentiva anche di rifare pace con il mondo per poi poter spiccare il volo senza massi sul cuore. I massi li stava svuotando tutti l’ per terra, per costruire il suo muro e non portarli più dentro di sé.

Il punto è che lui non poteva sapere se il volo lo avrebbe spiccato fuori dal cancello del campo o fuori dal cancello della vita.

E qui torno a noi, alla nostra quotidianità. Fare bene le cose è anche un’indole, a volte la impari nel tempo ma spesso la custodisci dentro di te perché l’hai sempre osservata nelle tue figure basilari, quelle con le quali sei cresciuto.

La schiavitù in tutto questo discorso come si inserisce? Quando lotti per la vita, credo che poco importino i diritti… ti preme solo sapere se ti sarà concesso il diritto di vivere, se fra un mese sarai ancora vivo o sottoterra. Il muratore per me non è uno schiavo, se non dell’idea di non sapere cosa ne sarà di lui. Cerca di liberarsi di questo dubbio cominciando a fare pulizia dentro di sé e trovando nel lavoro una strada: in questo i mattoni hanno un grande significato perché servono a costruire, ad erigere, a spingersi in alto. Visti in senso positivo fanno pensare ad un nuovo inizio: ad un palazzo in costruzione, a qualcosa che comincia.

Cos’è invece la schiavitù per noi? Calata nel nostro vivere quotidiano, lontana da situazioni estreme, la nostra schiavitù è sicuramente legata alla precarietà del lavoro ma non solo. La schiavitù è anche trovarlo il lavoro ma non ambire a qualcosa in più perché “devi ritenerti già molto fortunato ad averlo un lavoro”, la schiavitù è pensare che le cose vadano fatte in un modo solo, la schiavitù è arroccarsi nei propri privilegi smettendo di ascoltare le idee degli altri, la schiavitù è pensare di non essere bravi perché nessuno ce lo hai mai detto, la schiavitù è avere paura di chi è più bravo di noi, la schiavitù è tarparsi le ali e non sperimentare i propri talenti.

Nella schiavitù c’è spazio per il lavoro ben fatto? Certo che c’è! Senza lavoro ben fatto non potremmo neanche cominciare a sbrogliare i nodi con i quali ci leghiamo i polsi.

Piero Vigutto Torna all’indice

Caro Vincenzo, rispondo al tuo appello:

Il muratore di Primo Levi fa bene il suo lavoro, anche se odia i tedeschi, perché nel lavoro ben fatto c’è la libertà che trova l’artista nel comporre la sua opera. Una libertà di pensiero che sta nella fatica di riflettere al progetto da realizzare; una libertà del corpo che trova espressione nello sforzo di sgrezzare la materia o di comporla; una libertà dell’anima sta nella gioia nel vedere che ciò che hai pensato ha preso forma; una libertà del cuore, perché quello che hai creato dà gioia anche agli altri.

Il lavoro è arte perché come l’arte esso è catartico, ti spoglia di tutti i tuoi pensieri e li libera dandoti la possibilità di muoverti con la mente anche se non ti sposti con il corpo. Il lavoro è arte e quindi espressione. Con il suo lavoro il muratore di Primo Levi ha la possibilità di protestare senza poter dire quello che pensa, egli è quindi un sovversivo, un rivoluzionario, colui che lotta come può.

Il lavoro è arte, il lavoro è libertà. Il #lavorobenfatto è da sovversivi.

Serena Petrone Torna all’indice

In un contesto in cui non hai scelta, in cui ti viene rasata a zero l’identità e schiacciata brutalmente la dignità di essere umano, io credo che non tutti avrebbero avuto la professionalità di Lorenzo, il muratore italiano che nonostante la condizione di schiavitù alzava muri “alti e solidi”.

Per quale motivo ha scelto di svolgere un lavoro ben fatto anziché alzare dei muri fragili? Probabilmente alzare muri dritti e solidi era un modo per sentirsi ancora uomo. Per non perdere di vista la sua identità e dignità che,seppur rasata a zero e schiacciata, c’era. Esisteva. Il suo essere uomo nonostante tutto era in netto contrasto con la disumanità del contesto, tanto che Primo Levi, in “Se Questo È Un Uomo” scrisse: «Ma Lorenzo era un uomo; la sua umanità era pura e incontaminata, egli era al di fuori di questo mondo di negazione. Grazie a Lorenzo mi è accaduto di non dimenticare di essere io stesso un uomo.»

Nicola Chiacchio Torna all’indice

Secondo me in una situazione così distaccata dalla realtà quotidiana, per il muratore fare il suo lavoro e farlo bene è un tentativo di riconciliarsi, seppure solo momentaneamente, con la vita di tutti i giorni. In una situazione dove tutto sembra perso, il lavoro rappresenta un qualcosa a cui aggrapparsi per non perdere di vista anche se stesso. È difficile capire veramente cosa si prova, ma si presume che nella condizione di deportato, e quindi metaforicamente di “morto che cammina”, il lavoro ti faccia tornare ad essere “vivo”. Un’azione forse inconsapevole, quella di fare bene il tuo lavoro nonostante l’inumanità che ti circonda, ma che potrebbe essere spiegata così. Direi dunque che in tal caso il lavoro coincide il concetto di identità.

Alessia Capone Torna all’indice

A mio parere quello che spinge un muratore prigioniero all’interno di un campo di concentramento a costruire mura alte e forti nonostante odi tutto ciò che riguarda la Germania è il fatto che, in una condizione in cui l’uomo viene privato della sua identità, del proprio nome, del proprio cognome, del proprio presente e del proprio futuro, l’unica cosa che lo tiene ancora attaccato alla vita, e a se stesso, è la sua identità, ciò che gli piace fare, nel suo caso il muratore.

Nino Anacleria Torna all’indice

Sul lavoro ben fatto che spinge un muratore in un campo di concentramento ad obbedire agli ordini dei nazisti e a costruire un muro preciso e forte, malgrado l’odio per quella Germania, ho trovato una forte contraddizione. Perchè se è vero che per distaccarsi da quanto accadeva il muratore trovava riparo nel suo lavoro, che compiva con dignità e precisione, è anche vero che facendo ció contribuiva al progetto nazifascista. Se io fossi stato obbligato ad erigere un muro, in quelle condizioni, mi sarei assicurato che sarebbe durato il meno possibile, che il minor numero di persone vi venisse giustiziato contro o confinato dietro. In una società totalitaria ed ingiusta, per trovare se stessi non bisogna fare bene le cose, ma fare le cose giuste. Detta così puó sembrare facile, ma abbiamo dozzine di testimonianze di centraliniste tedesche, ad esempio, che hanno sbagliato dei calcoli, ritardato le comunicazioni e finto di non sentire bene delle coordinate, per rallentare e depistare le manovre della Wehrmacht. Un lavoro ben fatto? No. La cosa giusta? Sì.

Sabrina Lettieri Torna all’indice

La riflessione proposta in questo articolo è stata anche argomento di discussione presso gli studi di Radio Raffaella Uno Montoro, in occasione de La notte del lavoro narrato dello scorso 28 aprile. Non solo. Ne è stata la conclusione.

Spesso si cade nell’errore di credere che il messaggio del #lavorobenfatto si limiti all’idea che ciascun uomo dovrebbe svolgere il lavoro per il quale è predisposto e di cui possiede vocazione. Ma il lavoro non è un “capriccio”, non è un hobby, non è un passatempo.

Il lavoro è necessità ed opportunità, per ognuno, di espressione del sè. E ci si può esprimere in mille modi, perchè il lavoro ben fatto è un modus operandi applicabile in qualsiasi contesto. Lo posso esprimere nel mio ruolo di figlia, compagna, amica, impiegata. Lo posso e lo devo esprimere sempre. Scoprirei, in questo modo, che mettere a servizio del bene comune il proprio carisma è fonte di grande gratificazione, e scopo di vita.

E vorrei concludere questa riflessione invitando ciascuno a riflettere sulla bellezza di un termine che viene utilizzato all’interno del contesto di lavoro quando ci si riferisce al personale. La parola utilizzata è “risorsa umana”. Risorsa, come riserva e fonte di capacità. Umana, perchè solo utilizzando la testa, le mani e il cuore la si può considerare tale.

Edoardo Colombo Torna all’indice

In questi anni ho avuto l’opportunità di lavorare all’interno delle istituzioni e della Pubblica Amministrazione. L’ho fatto da consulente indipendente, un genere che è spesso considerato un inutile spreco. L’ho fatto da incursore mimetizzandomi e cercando di apparire uno di loro per contaminare, portare il germe del cambiamento e favorire l’innovazione.

In questi anni ho conosciuto il Dipendente Pubblico. Per farmi accettare ho parlato la sua lingua, che è una combinazione di parola scritta e orale.La concertazione, l’assistenza tecnica, il protocollo di intesa , visto il decreto n., premesso che, tutto ciò premesso si delibera, e il sublime combinato disposto. È una codifica che serve a tutelare chi deve firmare, a non rimanere invischiati nelle fantasiose ambizioni dei politici a rinviare la responsabilità ad altri. Visto che è previsto dal piano di programmazione, visto che lo hanno detto prima di me tanti altri di tanti schieramenti diversi, lo faccio perché me lo chiedono ma se è sbagliato sia chiaro che non è colpa mia. Se uno si presenta alla Pubblica Amministrazione con l’idea della fusione nucleare fredda non riesce neanche a bussare alla porta, perché nessuno ha mai scritto “premesso che se ci fosse la fusione nucleare fredda andrebbe adottata” e quindi non si può deliberare “visto che la fusione nucleare fredda è stata scoperta la adottiamo”.

In questi anni ho cercato di essere gradito alla fattispecie del suddetto seppure conservando un’estraneità protettiva. Perché il Dipendente Pubblico nell’universo collettivo è un fannullone, uno che timbra e va a fare la spesa e va già bene se è lui che timbra, perché se no c’è pronto il collega connivente che timbra per lui. Tutto ciò fortunatamente non è vero, in questi anni ho trovato tante donne e uomini che come dice Primo Levi “non per obbedienza ma per dignità professionale” fanno un lavoro ben fatto anche nella Pubblica Amministrazione. Sono persone che hanno a cuore il bene comune ma che sono consapevoli di quanto sia più rischioso fare che non frenare. Quando fanno, dietro l’angolo trovano il ricorso al TAR, la minaccia delle azioni di responsabilità per danno erariale e lungo il cammino incontrano chi cerca sempre di trovare il trucchetto o la scorciatoia per avvantaggiarsi.

Il lavoro ben fatto del dipendente pubblico purtroppo però non è riconosciuto, e se è premiato lo è per tutti a pari livello, senza distinzione di merito.

Si considera ormai una conquista la possibilità di licenziare chi lavora male ed è assenteista, sarebbe opportuno concentrarsi anche su come premiare chi lavora bene perché a volte è un eroe.

Paolo De Gennaro Torna all’indice

Nell’uomo talvolta agisce il bisogno di essere riconosciuto come valido, capace e meritevole delle attenzioni degli altri, quasi un modo per sentirsi vivo . Talvolta agisce la passione, l’entusiasmo ovvero quel Dio interiore che spinge a realizzare, qui parliamo di quei lavori per i quali Si è “nati”, altre volte è il bisogno, il mero bisogno economico. Molte volte per il mero bisogno economico si inizia qualcosa per la quale nasce la passione votata alla voglia di sentirsi riconosciuto. Questi 3 casi racchiudono in pò tutte le sfumature, ma qualunque sfumatura di cui parliamo non ha importanza se il lavoro ben fatto vuol dire anche ben vivere la tua vita.

Patrizia Piroli Torna all’indice

Credo che fare il proprio meglio, in qualsiasi situazione, risponda ad un comando intimo, fortissimo e ultimo, che ci dona umanità, che ci differenzia dalla mera esecuzione di un compito e, che a volte, ci dona dei risultati impensati, sorprendenti.

Antonio Lucisano Torna all’indice

Certo che siamo proprio strani. Non facciamo che lamentarci in continuazione per il troppo lavoro, che non ci consente di assecondare come vorremmo le nostre vere inclinazioni, i nostri hobby, i nostri affetti. Poi però ci capita, per un appuntamento saltato all’ultimo momento, per qualche improvvisa linea di febbre che ci costringe a casa, o per un week end più lungo del solito, di rimanere per un po’ con le mani in mano (o col cervello nel cervello, per quelli come me, che le mani non le sanno usare troppo). E puntualmente non vediamo l’ora di ricominciare a lavorare, per dare un senso alle nostre giornate. Ma non è mai dalla quantità di ciò che abbiamo prodotto che scaturisce la nostra soddisfazione, quanto piuttosto dalla sua qualità. È solo la convinzione di aver realizzato qualcosa come meglio non avremmo potuto che ci dà quella impagabile ebbrezza a cui inconsciamente ambiamo tutti i giorni. Qualcuno la chiama professionalità, altri coscienza, altri ancora senso del dovere. Non so come si chiami veramente, ma sono sicuro che stia proprio lì la molla del successo dell’individuo e della società di cui egli è parte.

Tiziano Arrigoni Torna all’indice

Ciao Vincenzo, riflettendo ulteriormente mi vengono da aggiungere un po’ di cose. Innanzitutto che le mie/nostre riflessioni le facciamo a posteriori e dalle “nostre comode case” per dirla come Levi e quindi hanno un valore attenuato, molto attenuato direi, rispetto alla dimensione del fatto narrato dallo scrittore. È evidente che l’elemento esistenziale è fondamentale, è evidente che il muratore non sarebbe mai riuscito a fare un lavoro mal fatto e sicuramente avrei fatto anche io lo stesso per ritrovare me stesso nelle abitudini positive della vita. Resta però il fatto di dover fare un passo più avanti, di riflettere più a fondo sul rapporto di subordinazione schiavo – padrone in un lavoro schiavistico che non ti consente dignità umana e che alla fine ti fa sembrare normale una cosa che normale non è. Ma qui andiamo oltre il lavoro ben fatto. E comunque il nostro muratore oltre a muri perfetti ha fatto un altro e più importante lavoro ben fatto: ha salvato in qualche modo Primo Levi e questo ci ha permesso di conoscere le pagine di un intellettuale eccezionale. Ecco che valeva la pena fare bene anche quei muri.

Irene Bonadies Torna all’indice

Ciao Vincenzo, ti invio il mio punto di vista. Penso che se è vero che la nostra vita non è il nostro lavoro è anche vero che esso fa parte della nostra vita indissolubilmente perchè ci caratterizza e impegna tanto del nostro tempo. E penso anche che in particolare in determinate situazioni il lavoro diventa la nostra vita, il nostro ruolo nella società, il nostro modo per far vedere che ci siamo e pertanto va fatto al meglio delle nostre capacità. Mi vengono in mente alcune persone che ho visto in Sud Africa lavorare, come una signora delle pulizie di un albergo che lavava il pavimento in ginocchio a mano, ed era un pavimento splendente. Alcuni lavori in Africa li fanno solitamente i più poveri, quelli che vivono ai margini delle grandi città e anche della società, e allora immagino che quel lavoro rappresenti tutto per loro, sia il modo per poter poi acquistare qualcosa, sia il modo per sognare di fare qualcosa, sia il modo di sentirsi parte della società e di far vedere quanto valgono.

Ida Leone Torna all’indice

Personalmente penso che l’etica del lavoro ben fatto sia stata forse l’ultima cosa a cui aggrapparsi, per i detenuti in un campo di concentramento, per non perdere definitivamente la dignitá e quella scintilla di umanitá che ancora li distingueva dagli animali da soma.