Andrea Danielli l’ho raccontato qui, siamo diventati amici dopo, che con #lavorobenfatto funziona sempre più spesso così, una specie di conflitto di interessi all’incontrario, nel senso che tante persone prima di raccontarle qui non le conosco e dopo diventiamo amici. Qualche giorno fa Andrea mi manda l’articolo che potete leggere tra qualche riga, lo leggo e mi piace subito un sacco, come spero capiti a voi. Così gli scrivo, gli segnalo che abbiamo provato più volte a ragionare intorno a questi temi, in particolare qui, qui e qui, gli invio qualche mia considerazione come mi aveva chiesto e concludo dicendogli che il suo articolo mi sembra un modo eccellente per ampliare e rilanciare la discussione. Buona lettura.

LA DEMOCRAZIA MATURA DEL #LAVOROBENFATTO

ANDREA DANIELLI

Quando conobbi Vincenzo Moretti trovai naturalmente positiva la sua proposta di #lavorobenfatto: ne vedevo la bellezza, legata al racconto di storie di vita quotidiana esemplari senza patine di fighetteria o eccellenza; ne percepivo la vicinanza, essendo cresciuto in una realtà, quella milanese, che accoglie chiunque venga con la voglia di lavorare. E poi, il portato etico ed educativo, il lavoro come palestra di vita – pratica e non solo teoria.

Vincenzo ha attivato in me nuove e dense riflessioni; mi sono domandato che cosa sia il lavoro ben fatto, e come ci si arrivi. Ho guardato dentro la mia storia personale, rivivendo il desiderio di investirmi pienamente nel lavoro che amo e la paura che ho nel lasciare il mio attuale. Paura purtroppo molto razionale, visto il tasso di disoccupazione con cui si confronta l’Italia. Potete immaginare il dispiacere quando, dati economici alla mano, ho scoperto che il concetto di lavoro ben fatto si scontra con una realtà dove il lavoro è sempre più minacciato.

Mi sono occupato altrove di disoccupazione tecnologica, minaccia davvero reale alla luce dei passi da gigante dell’Intelligenza Artificiale. Basti solo ricordare due studi dell’Università di Oxford, che prevedono la potenziale perdita del 47% (per gli Stati Uniti) e del 35% (UK) degli attuali posti di lavoro. Purtroppo i nostri nemici non sono solo algoritmi e macchine; il nemico più furbo rimane sempre il nostro simile. Thomas Piketty nel suo documentato lavoro (Il capitale nel XXI secolo) arriva a una disuguaglianza fondamentale: r>g, le rendite da capitale sono superiori alla crescita del reddito e della produzione. Tradotto: conviene nascere ricchi, non importa quanto si voglia lavorare.

Sospetti circolavano già, grazie a Naomi Klein (No Logo) e anche a pensatori nostrani, trai quali segnalo Geminello Alvi, autore di Una repubblica fondata sulle rendite. Vi sintetizzo i dati più efficaci, tratti dal libro, per trasmettere le difficoltà con cui ci dobbiamo scontrare: “ci sono 11.900 euro correnti di rendite [affitti, interessi, pensioni] per famiglia nel 2004 contro solo 10.100 di salari”. “La pressione fiscale delle imposte dirette sui redditi da lavoro dipendente sale dal 15% del 1996 al 17,4% del 2001” . E, ancora, come le aziende si arricchiscono a discapito dei lavoratori: “Nel 1992 le quote dei salari e dei profitti erano circa le stesse, rispettivamente il 22,8% e il 23,7% del reddito netto disponibile. Nel 2003 le ritroviamo invece a un quarto e a un quinto del totale, a 20,8% e 25,6%. Il profitto netto guadagna 3,9 punti del reddito netto disponibile, ovvero 2,3 del Pil lordo rispetto ai salari netti”. Bisogna pur far contenti gli azionisti, verrebbe da dire.

Un articolo di Banca d’Italia traccia con maestria il quadro dell’impatto sulla ricchezza della diminuzione dei salari: «Tra il 1987 e il 2008 le famiglie di operai registrano una caduta nei loro livelli di ricchezza media, che passa dal 60 al 45 per cento del livello medio generale. Un calo caratterizza anche l’andamento della ricchezza delle famiglie di liberi professionisti, che tuttavia rimangono su livelli medi molto elevati (l’indice passa circa da 250 a 200); analogamente le famiglie di imprenditori e di altri lavoratori autonomi perdono qualcosa in termini relativi, ma rimangono sempre su livelli elevati (indice da 183 a 153). La categoria che, per contro, registra un notevole miglioramento nei livelli medi di ricchezza è quella dei pensionati, che passa da un indice di 61,6 a 97,8, raggiungendo quasi la media dell’intera popolazione.» Uscendo da un discorso puramente tecnico-economico, è difficile percepire la pensione ottenuta attraverso il sistema contributivo come una rendita; mentre per chi è fortunato da riceverla in base al retributivo, sarebbe utile una breve auto-analisi critica (supportata anche dalla spesa pensionistica che incide sui conti pubblici, condannandoli al deficit perenne).

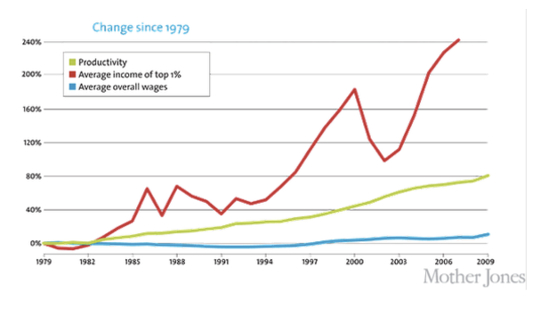

Dinamiche di impoverimento salariale si riscontrano in molti altri paesi – sono anzi promosse attivamente come leva competitiva. Valga su tutti questo grafico che ritrae la situazione negli Stati Uniti (tratto da Mother Jones):

L’aggressione del lavoro in Italia, a tutto vantaggio delle rendite, porta come conseguenza salari bassi e lavori di cattiva qualità. Le statistiche OCSE sono impietose: siamo il terzo paese per precarietà del lavoro e siamo molto ben posizionati, si fa per dire, anche nell’incidenza dello stress lavorativo. Purtroppo non ho lo spazio, e nemmeno le competenze, per dare delle spiegazioni approfondite del perché il lavoro in Italia vada nella direzione opposta di dove Vincenzo vorrebbe – e io con lui.

Certo, ho i miei sospetti: la scarsa spesa in innovazione, la lenta digitalizzazione, la bassa formazione, la scoperta per molti imprenditori che era meglio investire in immobili che nella propria azienda, le tasse troppo alte a fronte di uno Stato mediamente inefficiente. Senza dimenticare i regali sull’IMU, sulla tassa di successione, le mancate riforme del sistema pensionistico. Ho iniziato però a domandarmi: “come fare per riportare il lavoro dove si merita?” e, soprattutto, ho iniziato a capire perché sia così importante farlo.

Il lavoro è l’unico strumento di riscatto sociale che abbiamo a disposizione. Sia che lo si identifichi grettamente con “faccio i soldi e ve li sbatto in faccia”, sia che se ne colga l’effetto sulla nostra libertà e realizzazione: stipendio, gratificazione personale, autonomia dalla famiglia, possibilità di costruirsi una vita. I dati sulla ricchezza delle famiglie italiane dicono chiaramente che l’ascensore sociale è guasto, se è vero che «il 45% dei figli di operai sono essi stessi operai, mentre per i figli di dirigenti la stessa quota risulta pari al 6%. Al contrario, i figli degli operai hanno una probabilità pressoché nulla di essere dirigenti (1,7%) mentre per i figli dei dirigenti tale probabilità è quasi il 30%» (La ricchezza degli italiani, Cannari, D’Alessio). Dati ante crisi, oggi, con una disoccupazione giovanile al 37%, e milioni di NEET, probabilmente è molto peggio.

Apparentemente, sinistra e destra danno interpretazioni diverse di questi fenomeni: per alcuni l’allargamento delle retribuzioni e della ricchezza è un fenomeno naturale, indice di crescita economica; per altri è la causa delle crisi economiche attuali. In separata sede proverò a spiegare perché mi convince di più la seconda visione. È curioso però notare che visioni liberali e socialiste paiono avvicinarsi laddove si analizzi il lavoro: da una prospettiva liberale il lavoro è il mezzo di autorealizzazione, meglio se senza intermediari pubblici. Ed è ben nota l’avversione ai sussidi di disoccupazione e altre forme di assistenzialismo. La critica socialista e comunista del capitalismo hanno sempre giustamente puntato il dito verso le condizioni dei lavoratori e lottato per aumentare i loro diritti.

Quali conseguenze teoriche comporta mettere al centro il lavoro e progettare pertanto una società che si sforzi di offrire lavori di qualità e correttamente retribuiti? È il massimo a cui possiamo ambire? Stiamo rinunciando ad altre utopie, che ne so, più spirituali?

Se pensate che non lavorare sia il nostro obiettivo provate dei piccoli esperimenti: fatevi la pasta in casa, del sano bricolage, un orto, coltivate fiori. Fatico a vedere umanità senza creazione, ma fatico anche a vedere adulti senza lavoro: scadenze, esigenze altrui, serietà, questo implica l’ingresso nel mondo del lavoro. Una democrazia di lavoratori seri e soddisfatti mi pare capace di affrontare l’enorme complessità del mondo attuale senza tifoserie, senza ripicche, con maggiore rispetto del proprio interlocutore. Di questi tempi, mi pare uno splendido obiettivo.

Vincenzo Moretti

Ciao Andrea, ecco come ti avevo promesso qualche link sui ragionamenti che abbiamo già sviluppato da queste parti su questi temi e qualche prima riflessione sui ragionamenti che invece proponi tu con il tuo articolo.

I link sono tre: uno, due e tre (l’articolo connesso a quest’ultimo affronta in particolare la necessità di ricostruire il nesso tra autonomia delle persone e lavoro).

Le mie prime approssimative riflessioni: 1. disoccupazione tecnologica: trattato come tema in sé funziona molto probabilmente come dici tu, ma secondo me oggi nessun tema può essere trattato come tema in sé. In questo senso segnalo in particolare che: 1a. Un sistema economico che produce sempre più velocemente, ha sempre meno necessità di manodopera e ha sempre più bisogno di vendere le cose che produce sembra destinato di per sé stesso a collassare. Le persone che non lavorano non possono spendere come chi lavora, e allora chi le compra le cose prodotte velocissimamente dalle macchine? Per comprare ci vogliono soldi e tempo libero e questo a me suggerisce la necessità di afforntare in maniera meno banale di quanto non si fa di solito due questioni: il rapporto tra tempo di lavoro e tempo di non lavoro (ne ho scritto in maniera meno approssimativa qui); il rapporto tra le attività che consideriamo lavoro (o comunque attività retribuite) e quelle che consideriamo non lavoro (o comunque attività non retribuite); 1b. Un sistema che innova così velocemente pone esigenze di rottazione, sostituzione, rigenerazione (dunque lavoro) elevatissime. Nel corso di una conversazione di qualche hanno fa, Rifkin parlando di quella che come sai ha definito la terza rivoluzione industriale tirò fuori dei dati (ne parla anche nei suoi libri) impressionanti, uno per tutti l’altissima percentuale di edifici da rifare dal punto di vista energetico. 2. Sul rapporto tra rendita e produzione d’accordo con te al 100%, però anche lì si può cambiare. Secondo me è lo spazio più ampio che è rimasto alla politica, a livello europeo e mondiale, per non essere schiacciata dall’economia e dalle sue leggi, o per meglio dire per non essere schiacciata dal capitale e dal profitto. 3. Lo stesso vale anche per il punto successivo, la diseguaglianza sociale, in particolare se la connettiamo al punto uno, nel senso che troppa diseguaglianza fa andare in crash il sistema, e si vede. 4. Fermo restando il termine tecnico, faccio fatica a considerare le pensioni una rendita. Magari non sono obiettivo, però tra poco sono 40 anni che verso il 40 per cento del mio stipendio allo Stato e naturalmente mi sta bene, perché considero lo Stato Sociale e i vincoli di solidarietà e di rispetto dei diritti universali ad esso connessi un valore. Fermo restando ciò, mi piacerebbe poter considerare la mia pensione uno stipendio differito più che una rendita perché insomma anche io come la grande Anna Magnani «le mie rughe me le sono guadagnate». Ecco, per ora mi fermo qui, ribadendo il carattere assolutamente impressionistico di queste mie riflessioni; diciamo che in questa fase mi sembra prioritario non far cadere questa tua proposta di discussione, perché per il modo in cui l’hai formulata e la qualità dei tuoi ragionamenti può essere foriera di sviluppi interessanti.

Andrea Danielli

Leggendo questo tuo contributo e confrontandolo col mio mi pare che per auspicare una diffusione del #lavorobenfatto ci siano essenzialmente due ordini di argomenti: 1. economico: vantaggi del welfare come aumento motivazione e quindi produttività (qualcuno ha comparato lo studio da me citato OCSE con la produttività stagnante dell’Italia?); facilità di accesso all’istruzione? Si trovano persone più competenti – impatti positivi dell’emancipazione femminile. Minore indebitamento privato? Minori rischi sistemici. Ecc. 2. morale: dignità della persona umana attraverso il lavoro e una conciliazione lavoro – tempo libero.

L’argomento economico, ahimè, non è sufficiente. Perché è tecnico, e molti potrebbero non capirlo – ma mi impegnerò a semplificarlo il più possibile. A livello accademico non è facile portare avanti questi argomenti: troppo ampi per scriverci paper e fare carriera (Piketty c’ha messo anni per scrivere il suo libro), ci sono problemi di pluralismo nelle scuole economiche, c’è il rischio di un pensiero dominante.

Vita degna è una conquista recente; intravvedere un futuro migliore, perché in parte lo abbiamo vissuto, mi pare rientrare nella missione di chiunque: del giovane che ha la vita davanti, del genitore che si augura il meglio per i propri figli. Sono sempre affascinato dal fatto che la speranza sia una virtù teologale. Sono persona concreta, fatico a muovermi per dei principi; a mio avviso non si fanno rivoluzioni per la speranza di vivere meglio, a partire da un buon vivere. Si fanno per portare una nuova visione del mondo che implichi una vita migliore. La fine del comunismo ha coinciso con la fine delle grandi narrative parzialmente “escatologiche”, oggi nessuno aspira a narrare il futuro, a sognare. Il perché mi sfugge; abbiamo in parte sostituito/confuso i sogni con i desideri? Ci siamo abituati all’idea di soddisfare i nostri desideri con i nostri consumi? Non siamo più abituati a esercitare l’empatia perché stiamo più o meno tutti [apparentemente] bene? In effetti abbiamo spostato la povertà materiale (visibile) nella povertà spirituale/psicologica (invisibile).

Gabriele Carloni

Alcune considerazioni a margine di questo articolo.

Mi vengono in mente distinzioni fra il lavoro che si fa per sopravvivere, quello che si fa per vivere e quello che si fa per essere, alle dinamiche di frustrazione/gratificazione a questi legati.

Che strumenti abbiamo per far quadrare i conti la sera quando andando a letto ci confrontiamo con quel giudice implacabile che alberga dentro noi?

Mi sovvengono anche antiche discussioni con un ex collega sul lavoro come obbligo nei confronti della collettività, a prescindere di quale fosse, tranne poi trovarsi di punto in bianco a casa senza più averlo e senza riuscire a ritrovarlo.

Il mio percorso umano degli ultimi cinque anni mi suggerisce che il vero nodo di tutta la faccenda sia strettamente legato ai meccanismi di comunicazione che riusciamo ad instaurare con noi stessi e il mondo, che il lavoro, qualunque esso sia, funziona e gratifica se veicola narrazioni, di singoli o collettive.

A volte, la comunicazione umana è poca, strumentale e di scarsa qualità.

Allora credo che sia giusto parlare del lavoro come prerogativa per innovare, più che sul fronte tecnologico, sul fronte della comunicazione umana, perchè Il futuro ( nostro malgrado o per fortuna) riparte, tutte le mattine, da qui.